雜草與野菜的往復對話

▎生命如何感知季節:當瞬即的柔軟取代罩籠於草地的灰沉

春天是如何降臨的呢?序幕般揭開的細雨,清冷天氣裡的柔和陽光,在光禿草地上探出生機的野草:葉尖盛著雨水的光亮,細密繁複的花序初綻,莖枝挺拔,鮮嫩柔軟,無聲知曉了春天的來臨。

機車塔旁的入口,是許多學生進入校園的便道之一,但當上學途中,腳步略一停留在去年甫落成的原住民族科學中心(竹屋)一旁細細觀察,便能察覺這塊空地的不同:相對於學校密覆百慕達草或是類地毯草的草坪,這塊空地在建設時,似乎沒有撒下大量特定種類的草皮種子,也因此這塊空地更易觀察野草如何迎著春景恣意生長。

往空地的中央放眼望去,抽高的草莖顯得撩亂,但蹲下身軀細細辨認,眼前的場景倏然開闊、繁複而鮮麗:開著嫩黃花的黃鵪菜與開著雜色花的野茼蒿游擊般在空地上簇簇生長,蒲公英則用搶眼的明黃花色昭示它的存在。不同於黃鵪菜、野茼蒿或蒲公英單個游擊的戰術,大花咸豐草則是整叢蔓延,聲勢驚人地加入春天繁衍生長的戰場。在校園內工地邊緣據有一席之地的構樹,也抽出毛茸而柔軟的葉片。

若往泥土與水泥地的交界探去,眼睛隨著蔓走的莖,則是採取了匍匐戰術的蛇莓和小花蔓澤蘭:春日雨後的蛇莓,從水泥的縫隙邊緣伸出纖弱而堅毅的莖,抽出一點一點纖細、輕盈的紙質葉片,鮮紅的果實就要撐開嫩綠色的苞片;小花蔓澤蘭落地繁衍,迅即地在這片少有人注意的草地上擴張領土。

(圖二、三)泥地上的黃鵪菜與蛇莓。(攝影:許璦翎)

在這一片鮮綠中,點點蛇莓的鮮紅,與紫花點綴其中,盛開紫花的分別是紫背草與紫花酢醬草:蹲下細看,就可以看到紫背草粉紫色的小花抽出了苞片,細密纖柔而層層覆疊;另一種盛開紫花的是紫花酢醬草,花瓣在春光中舒展,它並不用種子繁殖,而是以地下鱗莖無聲佔領了校園中許多草地。

當瞬即的柔軟取代罩籠於草地的灰沉──那是眾多野草展示它們演化至今的生存技藝:它們將種子、枝條或鱗莖,透過風水,透過鳥與人,透過自身彈射的動力,抵達了這片看似尋常的空地,然後,就在楓香撒下的蒴果之間,眾草爭奪的陽光雨水之間,春季西南風與冷氣團交替之際,春天降臨在這片草地。它們會以更迅即的腳步日日生長,柔嫩的葉片轉而堅韌,花朵奮力開放,競爭版圖消長變動,並且持續繁衍。

▎尋找與採集:當草坡綿延的不只是風景

草地,是校園生活中最尋常的一景。無論是上課途中、空堂時的草地午睡,或是清晨賞鳥與趴在草地上找蛙時,當我無數次踏遍校園內看似一致的草坪,我並未注意到這些野草的不同,引我注意並重新觀看草坪的契機,是以「野菜」作為切入視角。

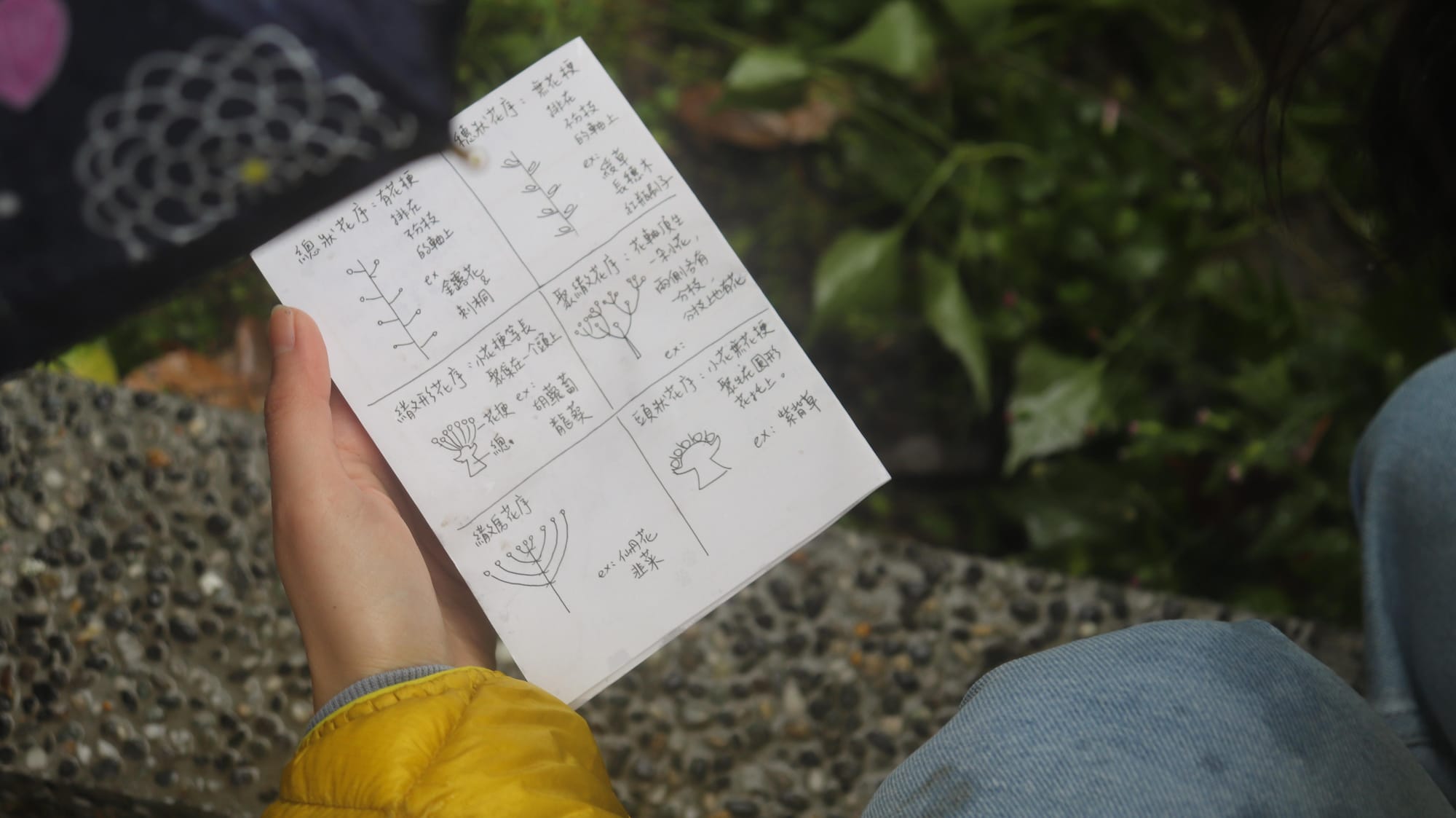

2023年4月,自然保育社辦理每年於清明前後例行的野菜營,介紹、採集並料理校內的野菜。當時,社團內熟習植物辨識的學長姊多已畢業、離開新竹,擔任社長的雅郁便接下活動主講的任務,在籌備講稿的期間,循著2020年學長所留下的一份筆記開始自學野菜辨認。

學長留下的筆記裡,記載了野菜的名稱與出現地點,雅郁便循著這一份簡要的名錄,查詢照片並比對辨認。一開始找野菜時,他鎖定的地點是相思湖,認為學校後山的植被較為原始,人為干擾相對也較少,不會被強勢物種所佔據。於是,他在相思湖畔找到了川七隨莖蔓延的肉質葉片,紫花酢醬草與大花咸豐草是在上課路途上隨處可見,遍尋不著的昭和草,則是意外在荷塘畔相遇,驚喜地發現它生長得高大、壯碩,就要綻出紅花。

野菜營當天,我和其他自保社員採集雅郁所解說的野菜嫩葉,我欣喜地觸摸著大花咸豐草成片成片柔嫩的新葉,發現相思湖步道上某一處紫花酢醬草群集而顯得鮮嫩飽滿,在荷塘畔小心翼翼地摘取下昭和草尚稱柔軟的嫩葉。最後,再將採集到的新鮮野菜烹煮為冬瓜茶增添的一縷清香,鹹香肉絲中的酸,與平衡肉片油脂氣味的獨特香氣。當野草在我眼中由尋常綠意轉為野菜現身時,我眼中的樣貌也微妙地改變了:我看到新生的黃鵪菜葉軟嫩、多汁,構樹新抽的葉片鮮嫩,眼中所見的並不只是植株的型態,而連結著觸摸與食用的慾望。

(圖六、七)2023年野菜營食譜包含咸豐草冬瓜茶、構樹拌飯、朱槿果凍、昭和草肉捲等,為菜色增添酸意、清香,以及橙紅的色彩;2025年野菜營,學員在魚腥草肉餅上擺上紫花酢醬草做為飾花。(攝影:連思瑜)

當草坡綿延的不只是風景,而是連結眼睛、雙手與味覺,便牽涉了發現與辨識出物種的喜悅、雙手探觸草莖的敏銳,縈繞在舌尖的記憶,以及對周遭看似尋常微渺之物的重新觀察與連結。

▎控制與野性:當齊整的綠意充滿可能

「野菜」之名,看似生長在杳無人煙的深山,如同雅郁一開始尋找野菜時,下意識向較少受人為干擾的相思湖步道走進,最後卻發現與日常生活相鄰的路徑上,便蔓生了將近十種野菜。然而,它們是什麼?究竟為何會在此落足生長呢?

前文所提到的黃鵪菜、野茼蒿、大花咸豐草、紫背草、蒲公英與昭和草,都是菊科的野菜,或者也經常被認定是「雜草」。所謂雜草,即是人們所不希望在此生長的植物,例如田間作物之外的植物,或是草坪上異於原本規劃的草種。它們的繁殖力強、對環境的適應性高、種子壽命長,且易於傳播,像是這些菊科的野菜,就以冠毛隨風傳播、或是大花咸豐草以倒刺勾住人與動物播種;桑科的構樹則是以其甜美的果實吸引鳥類傳播,落地後生命力極為強韌。

也因此,學校平均一個月割草一次的大片草坪,或是包圍系館的破碎綠帶,水泥地邊的牆縫,都是高度干擾又受到一定程度人為控制的環境,正是這種環境它們總更易於其他物種先一步抵達,並以其韌性在此生存,在方整的草地上透露難馴的野性。

儘管出於景觀、衛生與安全的考量,校方會由委外廠商安排學校整體草地的割草排序,盡可能維持平整的綠意。但就算是割草機定期割去的草地,也可以觀察到野草的種類並不若原本的規劃:就像是一株欒樹小苗的竄生,便能使人會心一笑地想像著某一隻鳥的飛行軌跡;或者是當草地修剪的窗口期,黃鵪菜沿著草坡綻放黃花、觀察它茁壯時,猜想著它是否會在下一波修剪前發育出種子繁衍。

這些景象,也能讓人想像著,草地並非全由人控制,土壤之下,是高度異質、充滿可能與機會的種子庫,等待著時機發芽。

▎追尋草地:深邃與豐饒

草地因其本身的生長特性,以及人為剪草的需求,呈現著變動而難以預期的特質。翻閱自保社過往野菜營的紀錄,現存於社上最早可以追溯的資料是1996年,當年至今的學長姊們籌備野菜營時,學校的割草頻率、要提早和割草的伯伯打招呼,以及若真碰上割草的「野菜備用產地」總是重要的討論話題。可以說是當野草們尋找著棲地,而我們也追尋其後、冀盼尋找到一片野草盎然生長的草地。

如果說以「野菜」的眼睛觀看,便能對物種與空間有不同的感知與想像,沿著物種與人的關係探詢,也可以發現不一樣的世界。「雜草」是我們對所有我們不願了解、冀望排除的草種一個模糊概稱,然而,雜草也內蘊了無限可能。事實上每種草都有自己的名字,每次指認一種草名,就是通往了它的身世,它所攜帶的生長特性、環境紋理、文化記憶、人與物種的互動情感,以及歷史。細細地去觀看一片草坪,何嘗不是既深邃、又豐饒,「雜草」也能以我們眼光的調整來重新詮釋:是入侵種/原生種、是野菜、是蜜源植物、是蝴蝶的食草......。

是那些隨風吹散的種子,在這片草地上找到了春天。

▎後記

此篇文章寫於2024年2月末尾至3月之間。那時雨水初落,花序含苞,嫩綠的苞片中隱約透出不同色彩。而在文章發表前,我在2025年3月下旬應自然保育社所辦的野菜營為契機回訪。活動前幾天,幹部們在奕園草地採摘川七、義齋前採集山蒜,以及在梅園到相思湖間找到紫背草,我們一起在廚房裡,細心揀除雜葉、鬧哄哄地切碎野菜混進肉餅,在油鍋上滋滋煎出香氣。

沒有任何一年的春天重複。回訪當日,文首提及的原住民族科學中心(竹屋)旁草地不若過往滿覆多樣草種,而是顯得格外乾硬,草勢低矮,大花咸豐草寥落,只能想像著各式種子仍然蟄伏,等待著下一年、或下下一年的春天,唯有楓香灑落的蒴果一如往昔。

而和當天的陽光相映的,則是黃鵪菜的明黃生機,在柏油路旁既破碎又連綿的綠帶之中探頭。

Story Map連結:https://arcg.is/j0CjL1

作者|連思瑜

攝影|許璦翎、黃琦婷、張晁維、連思瑜

封面攝影、封底攝影|許璦翎、張晁維

編輯|許璦翎

審查|顏士清、吳俊和

#野菜 #雜草 #草地 #清華大學 #黃鵪菜 #蛇莓 #大花咸豐草 #紫背草 #野菜食譜 #DIY #春天 #清大 #環境書寫

【蘊涵一切生命——清華生態與環境書寫】計畫

2022年冬天開始,我們開始在清大自然保育社進行校園生態調查,2024年春天,開始進行成果書寫與發表。團隊致力於紀錄校園中的物種、生態與環境變遷,並關注我們生活其中時,與其他生命的互動關係。

製作團隊來自自然保育社社員與校內關注環境的學生,結合物種觀察經驗與環境關懷,分享生命與環境所予我們的眼睛、雙手與心。

其他Story Map版文章請入(持續更新) https://storymaps.arcgis.com/stories/91ffa53ff0874699a11ec09042db9b7a