數位迷蹤——科技與藝術的思辨之旅

▎前言

科技自古便是人類探索世界的利器。過去兩百年間,人與機器之間的從屬關係似乎理所當然,然而隨著機器性能的飛躍提升,現實與虛擬的界線逐漸模糊。我們該如何應對這場意識與經驗的動盪?或許,藝術能為我們提供一個思考的契機。

本文選擇「數位迷蹤」展覽中五件印象深刻的作品進行剖析,嘗試從個人的生命經驗出發,結合所學進行思辨,並透過自我對話的方式理解創作背後的理念,最終嘗試提出屬於自己的提問與反思。

▎《擬山行》

我們總以為「看見」即是「事實」,這種將視覺與真實綁定的直覺,讓我們誤以為虛擬與現實有著本質上的區別。然而,數位科技不斷演進,現實與虛擬的界線日益模糊。當兩者交織,我們該如何分辨當下所見究竟屬於哪一方?又或者,我們是否已置身於虛擬當中而不自知?

《擬山行》應用即時光追系統的遊戲引擎,經由實地考察與資料建構,形塑出一種集結地形、符號與數位資訊的模擬風景。其虛實結合的手法讓人難以捉摸,令人聯想到充滿陰謀論色彩的「桶中之腦」問題:如果我們無法分辨虛擬與現實,又怎能確定自身存在不過是一場模擬?而若這無法確認,那人所經驗的一切是否就此失去意義,建基於經驗的知識是否也難以辨別真偽?

這個看似哲學性的問題,今日卻已悄然逼近我們的生活並挑戰我們的認知,而這件作品便鮮明地將這一困境具現化地呈現於觀者面前。

▎《繡水鳴山-離潺》

嗅覺,是人類與生俱來的能力,也是演化賜予的珍貴禮物。它與記憶緊密相連,彼此交織,在無數場景中悄然生根。

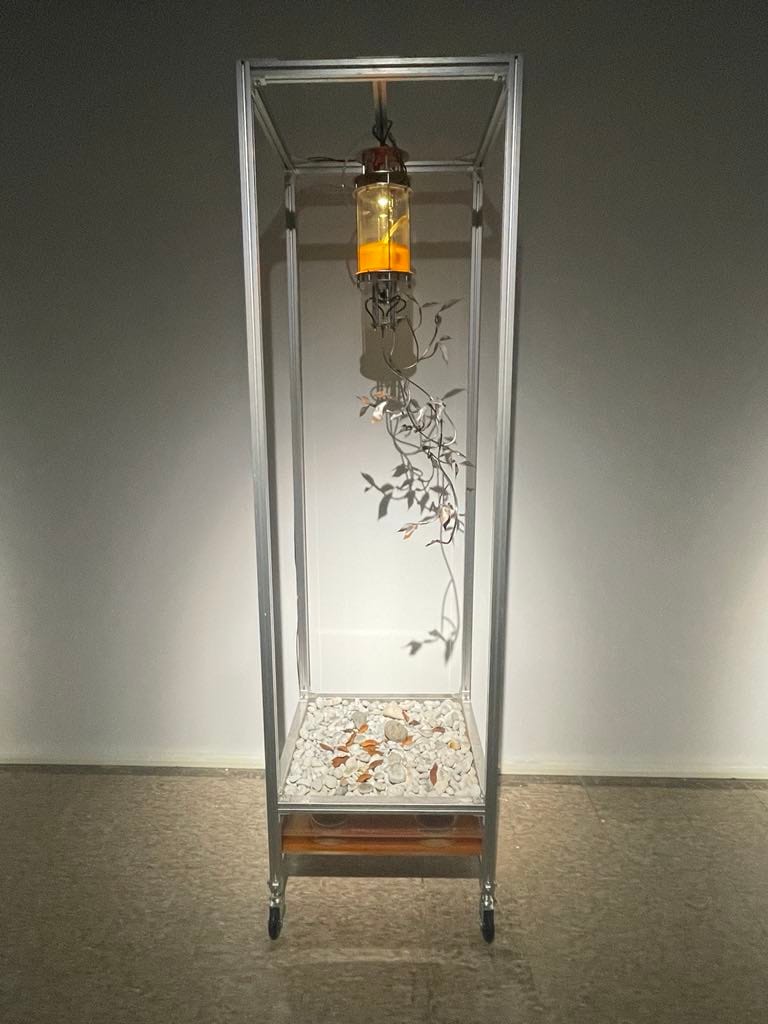

一靠近《繡水鳴山》這件作品,便有一股硫磺特有的刺鼻氣味直竄鼻腔,瞬間撥開我腦海中雜亂的思緒,將我拉回那倚靠山腳的家鄉。作品下方泉水所浸潤的金屬葉片被鏽蝕成暗紅色,讓無形的時間在葉脈間留下痕跡。它如同真實的花朵,隨著四季經歷盛放與凋零,演繹著生命的循環與流轉。

圖二和圖三、陳寬睿;《繡水鳴山-離潺》;動力裝置、鋼、黑鐵、自製溫泉水; 2024(攝影:羅翌文)

當虛擬的作品能喚起個人深層記憶時,其虛構性便悄然剝落。這種體驗使冰冷的金屬越過界限,化為現實中能觸及情感的存在。定義失效、界線模糊,世界的複雜性如風暴般掩蓋未來。我們究竟該欣然接受這樣的融合,還是試圖重新建立新的秩序?這或許正是我觀賞完作品後所留下的最大疑問。

圖四和圖五、陳寬睿;《繡水鳴山-離潺》;動力裝置、鋼、黑鐵、自製溫泉水; 2024(攝影:羅翌文)

該作品善用氣味與記憶之間的連結,透過氣味觸發觀者特定的記憶場景。此外,藝術家巧妙利用泉水鏽蝕金屬的特性,讓金屬葉片隨時間變化,模擬植被的生命週期,帶來更新穎且具身體感的藝術體驗。

▎《合成自然植物學-後自然的分叉》

秩序與隨機,乍看之下是對立的概念,然而,生物的存在卻證明兩者往往交織不分。生命的演化受遺傳因子的嚴密控制,藉由基因,我們得以辨別物種,甚至推斷其父母。然而,每一次生命的誕生也伴隨著難以預測的隨機性,即使是同卵雙胞胎,也不會有完全相同的成長軌跡。

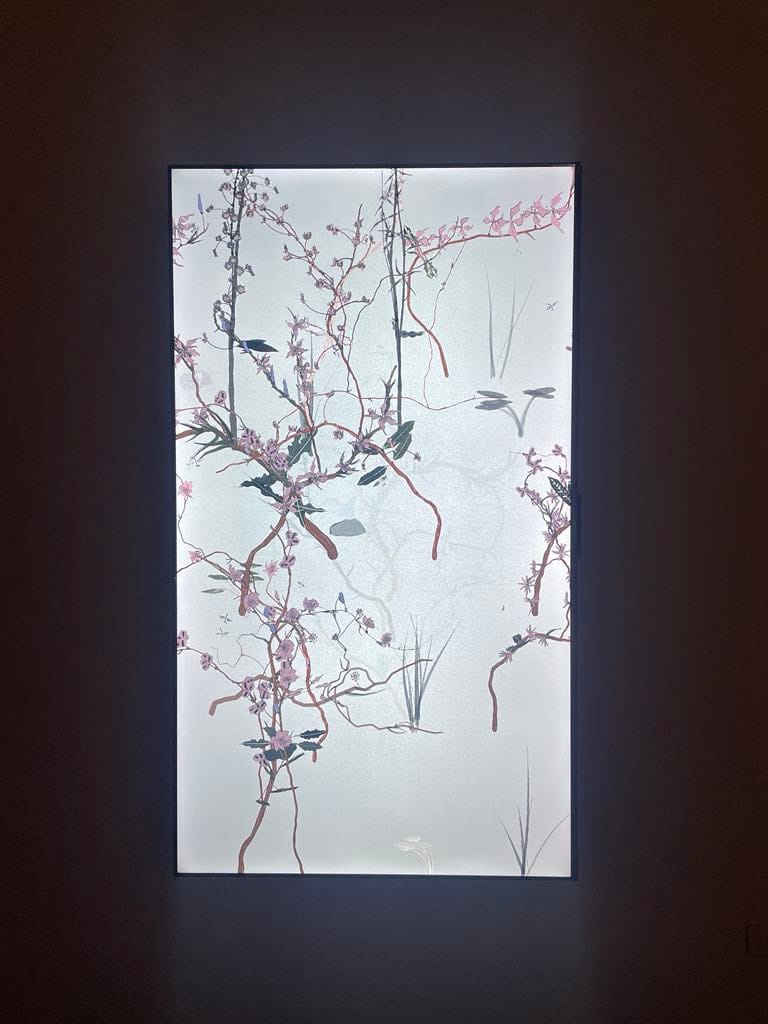

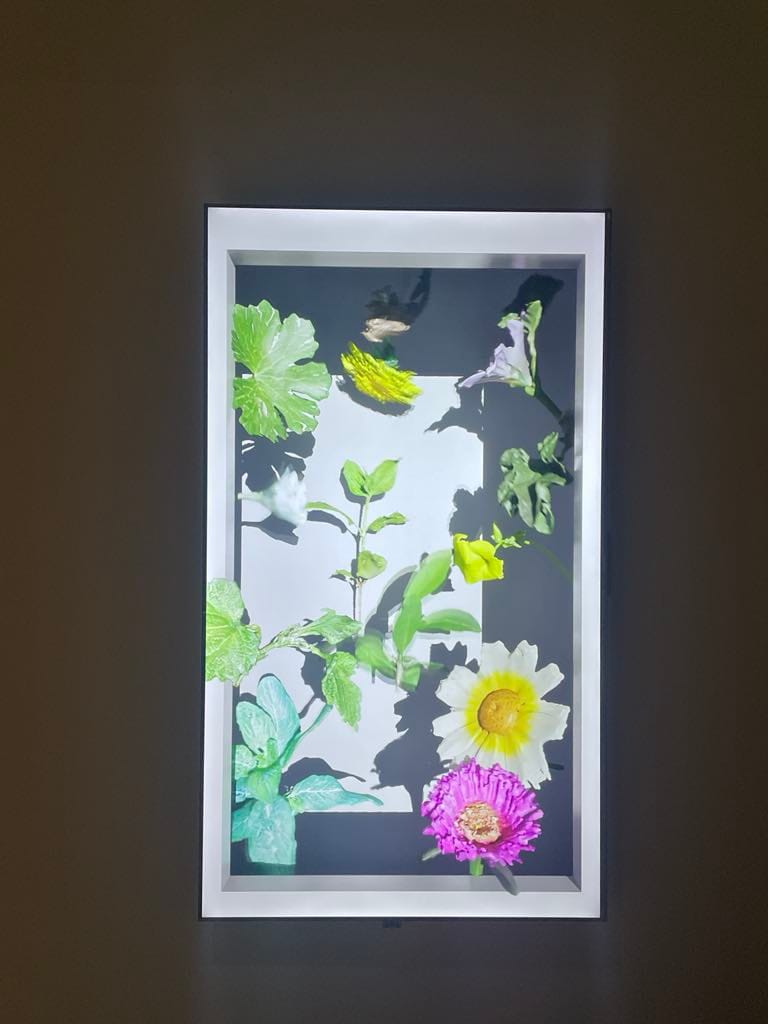

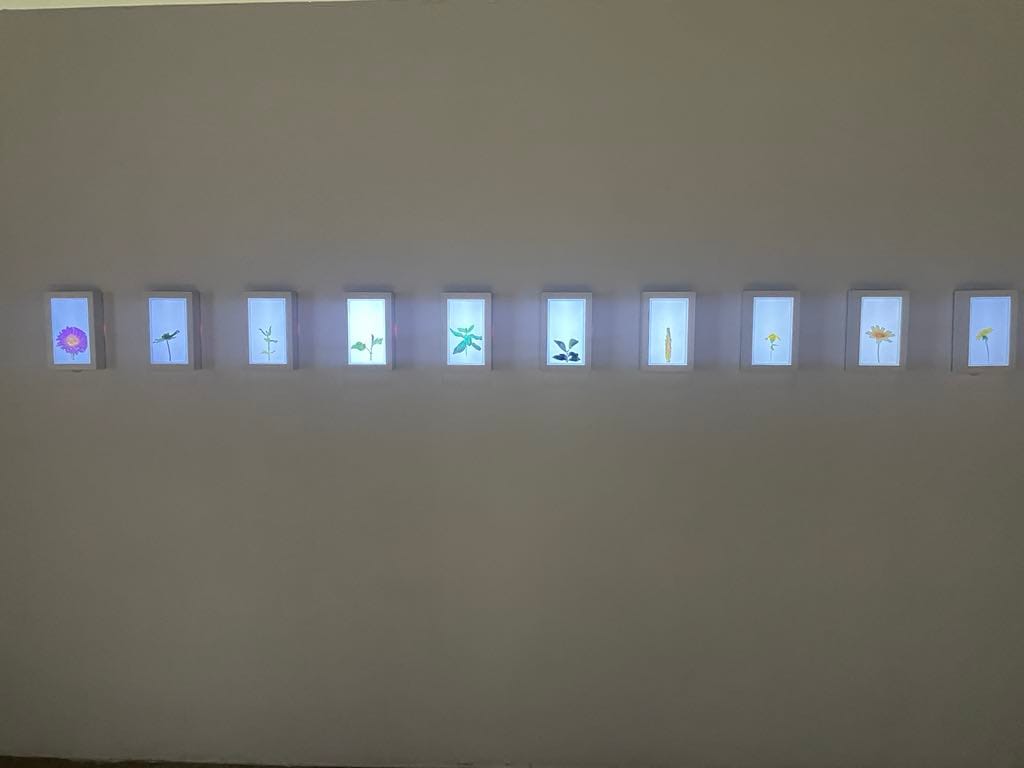

《合成自然植物學-後自然的分叉》透過演算法,在白色的方形中隨機生成各種植物圖像,不斷重構自然畫面在每個時刻都具有獨特性,讓人得以窺見秩序與混沌如何共構自然的樣貌。

儘管我們早已從知識中理解生命的多樣性,但人們仍不斷尋求個體的獨特性,彷彿唯有在「與他者不同」的確證中,才能建立自我。這件作品或許提醒了我們:每個人本就與眾不同,這份差異在誕生之初便已烙印於生命之中。若我們願意用心觀察日常中細微的變化,也許就能在世界的紋理中,發現屬於自己的存在印記。

▎《角落絮語》

城市轟然而起,原本廣袤無邊的大地被一棟棟高樓大廈所取代。電線桿竊據了樹林的位置,柏油路封存了草地的生機,縱橫交錯的電纜遮蔽了僅存的藍天。人類以勝利者的姿態,將其他物種驅離這片曾屬於萬物的土地。倖存的生靈被戴上枷鎖,淪為寵物與家畜,以極其卑微的姿態,供人榨取最後的價值。

在工業革命以前,人類對生態的影響尚屬自然可自癒的範疇。但這樣的餘裕並未喚醒人們的自省,反而強化了對其他物種的主宰慾。生命不再等值,僅憑一時興趣與好奇,人們便任意遷移、馴養他種生命。外來種的入侵,或許正是這種權力結構的反撲。

科技不僅改變了世界,也讓警訊不再只是遠方的數據,而是切身的危機。保護生物多樣性,遂成為當下迫切的課題。作品《角落絮語》或許提供了一種嶄新的想像。透過互動式電子設備,它模擬出各種物種的活動樣態,替代過去引進異種物種至本國的作法。這種方式讓「眼見為憑」的思想止步於時代的巨輪之後,為後代提供更友善的環境想像,使我們得以重新認識、守護那些曾經或現在與人類共存的生命。

▎《禪意再造計畫》

有人說,毀掉一個人最快的方法,是命令他重複無意義的勞動:例如挖掘一個深坑,然後將其填平,周而復始。不出幾日,志氣便會潰散,精神也將隨之崩潰。

然而,這項看似悲觀的假說,卻與枯山水庭園的設計理念背道而馳。作為日本禪宗精神的象徵,枯山水以沙為水、以石為山,呈現簡約而對稱的圖像結構。為了維持其秩序之美,人們需每日耙出波紋、掃除枯葉——這些重複的勞動並非徒然,而是一種修行。在日復一日的操作中,雜念逐漸磨去,專注得以生成,進而體會「空」、「無常」與「無我」的境界。

《禪意再造計畫》這件作品,以機器人取代人類的角色。不需監督、不需指令,機器自動自發地維持庭園整潔與圖案重現。然而,當這些象徵禪意的環境不再需人手介入,只剩機械臂默默地重複耙沙,這是否意味著人類終於從勞動中解放?

圖九和圖十、范章晟;《禪意再造計畫》;石英砂、Arduino、電子零件、燈條;2024(攝影:羅翌文)

而當人不再參與其中,禪的修行是否也就失去了必要的媒介?若機器承擔了所有勞動,那麼「體悟」是否也將轉移給它?一台無需理解、只需執行的機器,是否能真正領會「做無用功」的意涵?或許,正因為它無須理解,它反而更接近「空性」所要求的精深內涵:無欲、無我、無執。

那麼,若有一日,機器聲稱「它悟道了」,我們是否該承認:在某些層面,它比我們更接近真理?然而這樣的承認,亦將引來一個難以回避的追問:當機器比人更接近世界的真理,那麼,究竟誰才是這個世界的主宰?

▎結語

雖然本文僅介紹了五件令我印象深刻的作品,展覽中還有許多來自不同領域、具多元視角的創作同樣值得細細品味。整體而言,這是場兼具科技性與哲理的展覽。展品透過直觀的體驗設計與巧妙的暗示,引導觀眾進行深層思考,讓人不知不覺地進入對虛實、秩序、記憶與自我等課題的反思。此外,每件作品的介紹皆有附加注音,小朋友也能透過閱讀了解作品的意涵,是一項兼具深度與親和力的展覽。

▎展覽資訊

展覽名稱: 數位迷蹤-科技藝術展

展覽期間: 2025/3/18 ~ 2025/6/1

展覽地點: 新竹241藝術空間(新竹市中央路241號6樓)

參展藝術家:王新仁、林俊遑、范章晟、貮進、陳寬睿、淇奧友善、黃紀虹、蔡荃、蕭力綺、謝竺勳、謝啟民、羅惠瑜(依姓氏筆畫排列)

記者/羅翌文

攝影/羅翌文

編輯/潘羽鍚