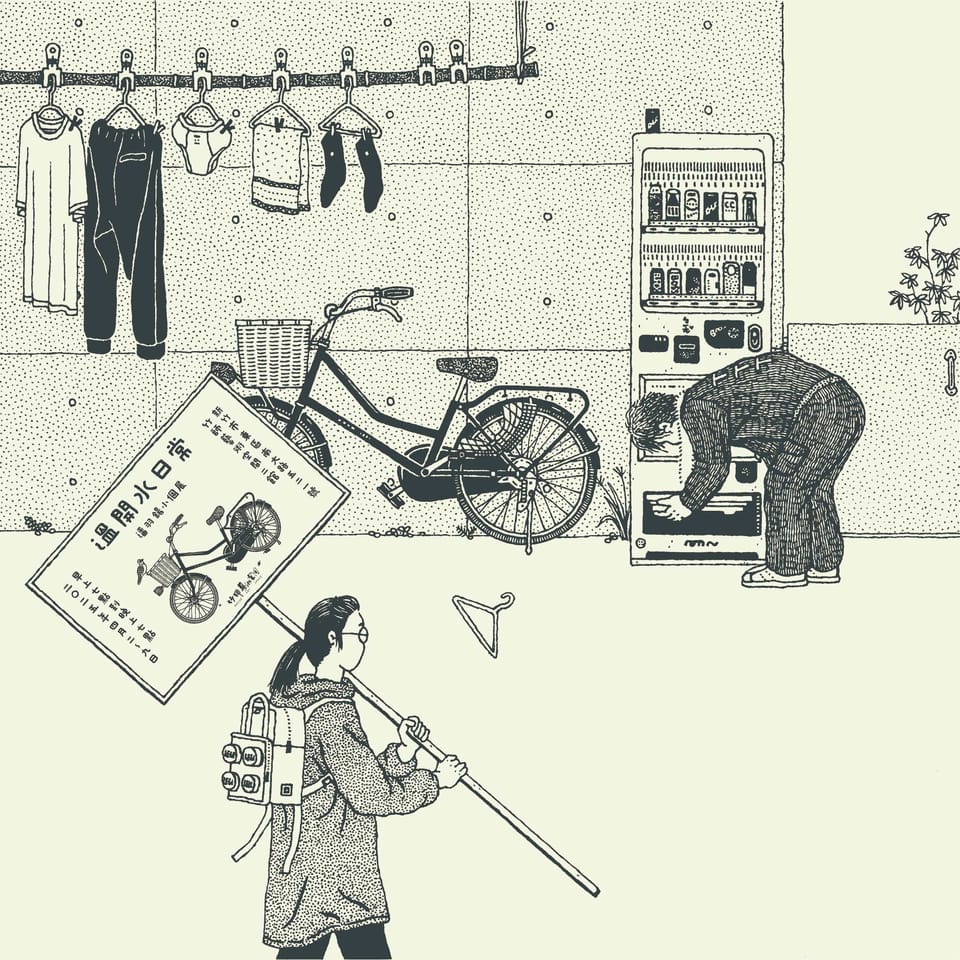

【讀者投書】像我這樣的一個大學生:潘羽鍚個展「溫開水日常」自述

▎前言

四月初,有個老花眼的婦人到竹師藝術空間2館參觀。她原本以為會看到滿牆的畫作,沒想到舉目所見是很空很暗的展場。她嚇了一跳,以為撤展了,打開日光燈,才發現牆上貼了一排長長的紙條,每張紙條都寫著一天的行程,她不太懂它們有什麼含義?

這是我的個展「溫開水日常」發生的故事。當我聽到她開燈的違規反應時,覺得有點可愛,也可以理解她的困惑。展覽結束後,我寫了一篇短短的文章,希望和好奇的觀眾分享創作的想法;不過,由於藝術沒有標準答案,展品有很多詮釋的可能,我寫的只是其中之一,大家參考參考就歐虧了。

▎冗長的儀式

我習慣在錢包裡放一張小紙條,上面會用藍色和紅色的原子筆條列一天的行程。藍色代表普通的事,紅色代表特別的事。

這個有點怪的習慣是從大一培養的。那時身邊一切都很新鮮也很陌生,我怕自己一不小心就錯過了某件重要的事,