文藝復興——清大美術館的初試啼聲

▎前言

嶄新的白色建築坐落在廣闊的綠地,清大宏亮美術館在台積草皮上亮相,校園的下一篇章也跟著揭開序幕。當藝文中心外牆的海報上出現了文藝復興一詞,便讓人不禁好奇清大美術館所帶來的新氣象,如何從蝴蝶輕輕的振翅,匯聚成振動人心的藝文旋風。

▎清大美術館的定位

當我們詢問美術館的定位時,藝術文化總中心執行長謝佩霓回答道:「為了未來時代的世代做準備。」同時擔任永續長的她深知永續的重要性,她所認為的藝術是一種永續,需要培養好的讀者,而不是只能透過消費來展現價值觀,「人作為一個messenger,往未來『傳』,埋伏一個訊息給外來的人。」清大美術館就像投向未來的一則訊息,不斷地將美傳遞下去,藉此來達到真正的永續。

美術館作為史觀的進駐,不單單只是擺設藝術作品的容器而已,而是有自己的使命存在。清大美術館跳脫其他以線性史觀策展的美術館,不僅肯定自己的世代,而是讓過去和未來的創作者、策展人和觀眾都能一同參與,回應彼此來進行對話。作為高教大學中的第一間美術館,清大美術館的象徵意義不言而喻。它所瞄準的受眾不單單只是學校師生,而且也涵蓋了新竹市區的民眾。美術館策劃了一系列中長期的活動,搭配一系列的教育計畫、展覽等,與新竹在地的文化脈絡結合,讓美術館也可以成為生活中的日常行程。

▎清大美術館的展覽

清大美術館在初登場之際,就為我們呈現了三場姿態各異的展覽活動。

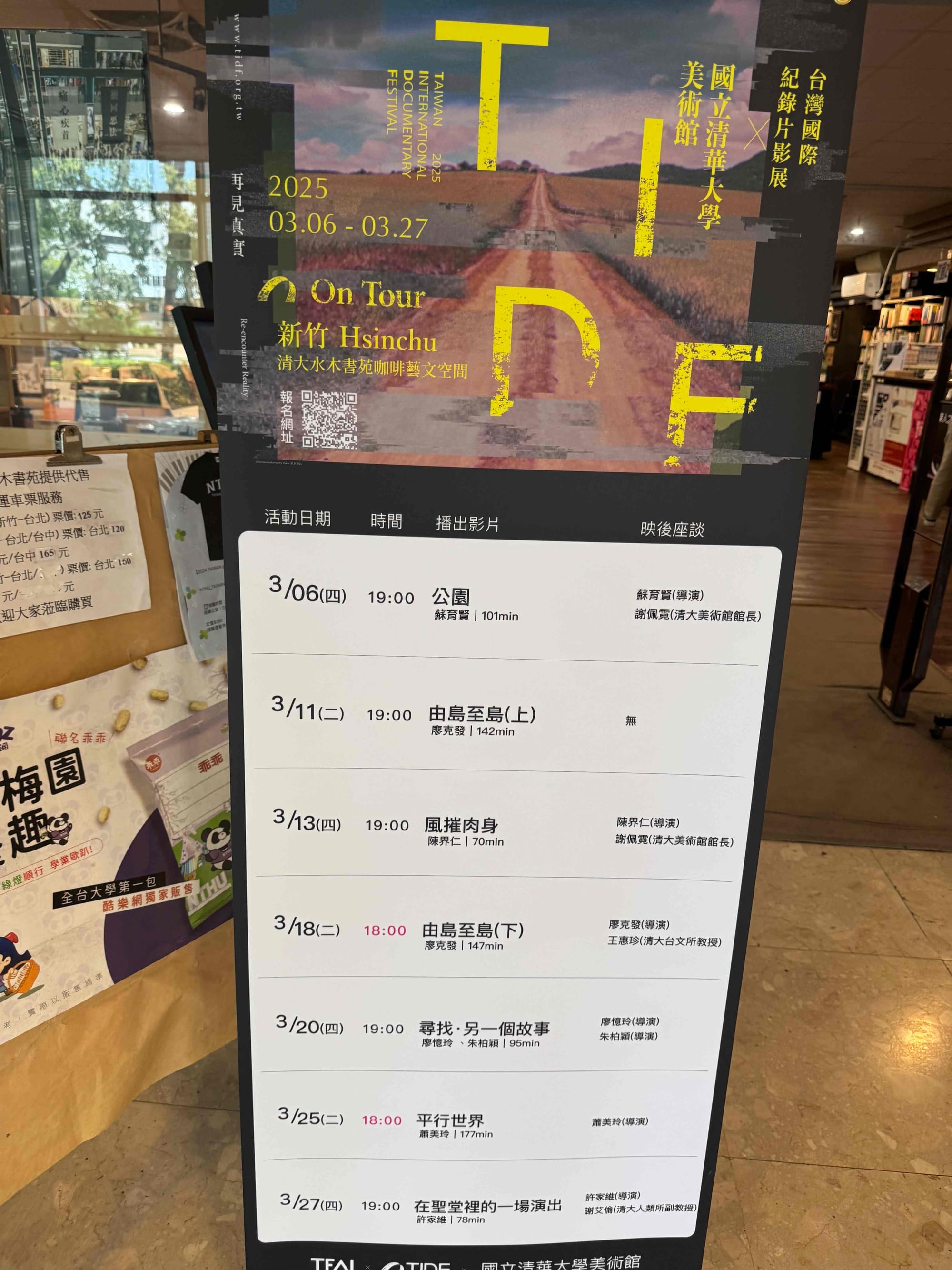

一、台灣國際紀錄片影展及致藝術影展

作為台灣國際紀錄片影展的巡迴站點,清大美術館首先迎來多部優秀作品,例如以邊緣視角批判全球化資本主義的作品《風催肉身》,透過影像紀錄來講述母親和亞斯伯格症女兒之間關係的《平行世界》,也有反思歷史共業下人性糾葛的《由島至島》等。除了觀影之外,映後座談也開放現場提問,讓觀眾能進一步和導演或相關創作者交流互動。

為了避免只展出名牌展品卻缺乏立意,清大美術館緊接著在水木果咖舉辦了「致藝術影展」,以誠懇卻又不失態度的獨立選片向藝術致意,用不同的視角來表現藝術世界的多樣性和複雜性。有深入探尋知名藝術家內心世界的《草間∞彌生》,關注泛自閉症兒童的繪畫創作《地球迷航》,見證台灣在八十年代衝撞之餘重新塑造價值的紀錄《深淵的回望》。這些優秀的作品不但展現了影像作品的迷人之處,也讓人能一再省思藝術所帶來的啟發。

二、人皆尋夢雙個展

近期在綜二所展出的「人皆尋夢」展覽則以夫妻雙人聯展的形式呈現,巫雲鳳老師的編織作品反映政治和家庭生活互相介入的時代切面,彭賢祥老師則是以繪畫的方式寄予石頭在不同社會角色之間輪轉的種種意涵。無論是不同性別,還是不同的表現手法,看似不同的主題能夠並存,既獨立又共生,凸顯出夥伴關係(partnership)的主題。

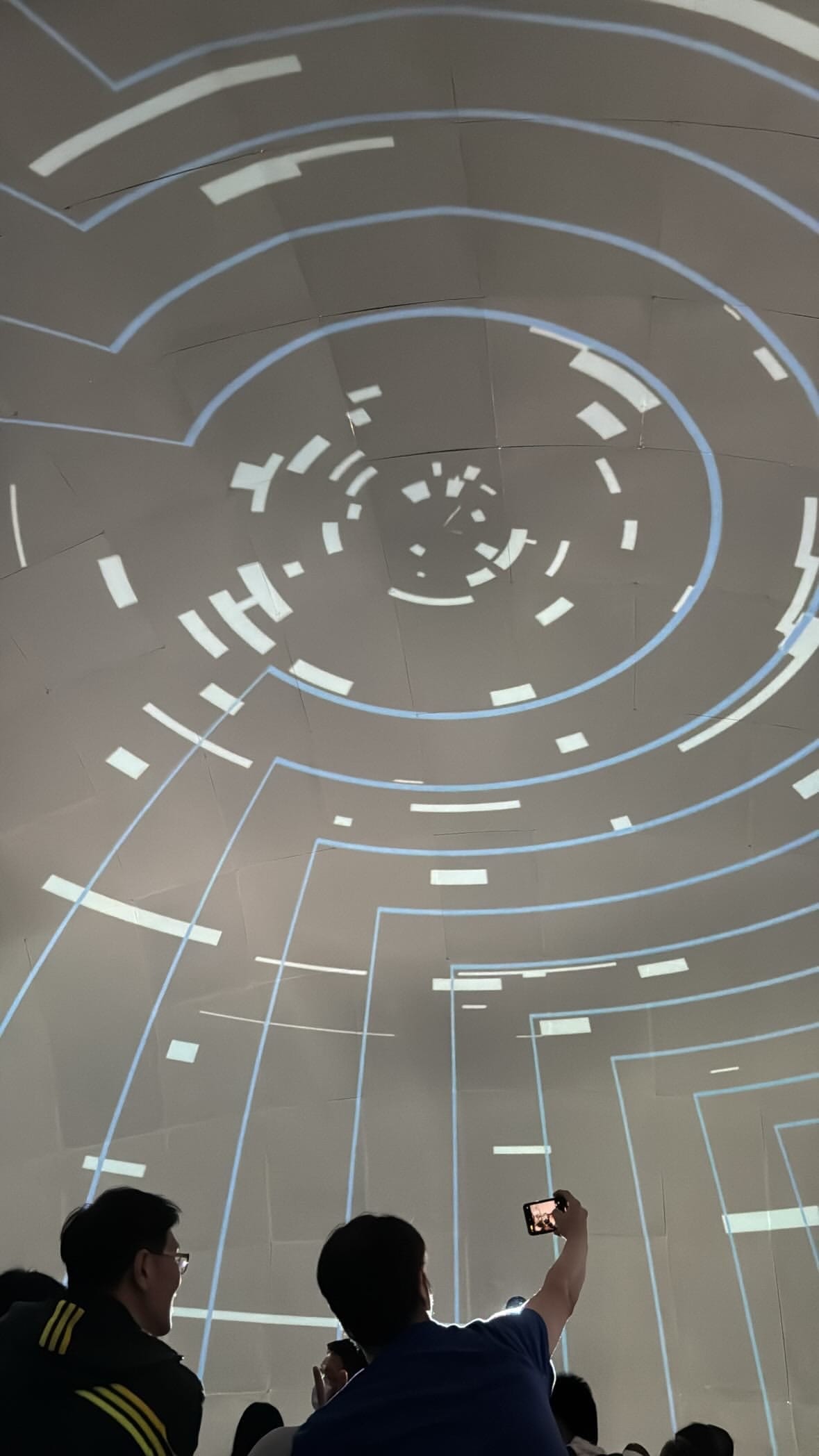

三、C-LAB穹頂劇場

而最受矚目的C-LAB穹頂劇場,無疑是校園中最新穎而耀眼的存在。不同主題的影片開展出各自的宇宙觀,激發想像力一同馳騁。藝術家們透過不同主題的故事來打造未來世界的雛形,並反思人與自然、科技之間的關係。

XTRUX和晟的《觀》像是穿梭在恐怖遊戲中,沿著廢棄的街景和華麗的中式建築不斷往內推進入最深層的核心,文字有如符號般閃爍,在無人的空間任由未明的力量驅使我們和異世界的靈魂交會。

NANONANO的《Heterotopia:Dome異托邦》是哲學家傅柯提出的概念。在異質空間內並沒有特定的文化脈絡,而是幾何形狀不斷變化的視覺奇觀呈現,彷彿可以在不斷增生的幻象中,為現實世界打開一道出口。

桑得琳・德米耶和米莉雅姆・布魯的《異世界》是一艘漂流在太空的航空母艦,機體生產出一個又一個女性面孔,這些女性面孔又再生產出一個個人體。所有的人都擁有同一張臉,全白的瞳孔看似並沒有任何情感跡象,卻又隱隱能感覺到生命的脈動,藝術家打造出一個先鋒而前衛的末世寓言。

莊禾的《夜遊2023》以手繪的方式講述了一個走出房間的故事。路燈投影下被拉長的光芒、旅途中遇到的小狗以及黑夜中枝枒交錯的樹林都成為夜晚的一部分,勾勒出飽滿的孤獨,以及紛亂而豐富的內心世界。

魏廷宇的《渾沌文法》透過文字輸入來建構場景,極具臨場感的展現了世界的秩序,卻同時演繹了世界的荒誕與癲狂。嬰兒在遊樂園漫天飛舞,巨大而扭曲的政治人物臉孔被聚集在一起,象徵權力的無限膨脹。動物在半空中急速下墜,似乎也暗喻了我們所熟悉的一切正邁向失速的毀滅。

有別於傳統型態的靜態展覽,沉浸式的影像能直觀體驗到現場的視聽魅力。不但能吸引校園外各個年齡層的觀眾,也體現了清大美術館的開創性和突破性。所謂的文藝復興的定義不在於興建場館或大肆宣傳,而是透過不同的藝術經驗確立藝術的價值本身,進而讓藝術進駐到彼此的生活之中。

#清大美術館 #文藝復興 #國際紀錄片影展 #致藝術影展 #巫雲鳳 #彭賢祥 #C-LAB穹頂劇場 #藝術創作 #生活文章

記者/鄭詠慈

攝影/鄭詠慈

編輯/潘羽鍚