【讀者投書】我在災難現場當指揮官:光復鄉洪災的行動紀實

2025年9月23日的下午2點50分因受颱風樺加沙外圍環流所帶來的強降雨,馬太鞍堰塞湖開始溢流。隨後,滾滾洪水攜帶豐厚泥沙傾瀉而下,猝不及防地沖毀台9線的馬太鞍大橋,並衝破南岸堤防。其導致下游光復鄉多處遭洪水淹沒,造成光復鄉多人傷亡及嚴重財物損失,街道無法通行、屋舍被埋、生活幾近停擺。尤其是重災區的佛祖街更是被泥沙吞沒,只剩隱約裸露的房頂。那幾日,社群媒體的影像怵目驚心:在大自然面前不堪一擊的馬太鞍大橋、環抱市場樑柱極力求生的婦人、或是埋沒泥沼之中的女童被拯救的紀實。那些無情洪災與生命韌性交織的瞬間,無不震撼人心。

洪水退去後,在機具尚未全面進入、官方救援力量有限的情況下,大批民眾自發成為志工,帶著鏟子與水桶湧入光復鄉。教師節連假期間,災區更湧進上萬人潮,一鏟一鏟地投入現場。而在這個現場,我肩負著另外一個任務……。

教師節連假的第二個清晨,我抵達花蓮車站,站內早已擠滿了人潮,幾乎人人腳穿雨鞋,左手拎著桶子,右手握著鏟子是每一個人的基本標配。車站的播音人員努力地宣導注意事項,聲音在人聲鼎沸中來回擺盪。售票口排起長長人龍,台鐵因應救災,開放自強號販賣站票。我買了一張自強號3000的站票,隨後跟著一行人擠上列車。車廂內密不透風、人群之間沒有任何縫隙。滿載的行李、人潮,會讓你一度錯認是否已到農曆新年。火車緩緩地始動,徒經吉安、志學、壽豐、鳳林等站,許多站點都有人想要擠上車,不斷聽到有人大喊著:「向後退、向後退,讓大家上車」。結束三十分鐘的車程,車內廣播響起:「各位旅客注意,下一站是光復站」。話音未落,立刻響起整齊劃一的聲響,宛如諾曼第登陸前的士兵,在車廂裡醞釀著登上海岸的決心。

一下車,粉塵撲面而來,炎熱的夏日,空氣是如此悶熱。映入眼簾的是五顏六色的帳篷,牆角擺放著不同尺寸的雨鞋、鏟子供人領取。路上一輛輛軍車正載送民眾前往遙遠的阿陶莫部落幫忙。抬頭望去,兩、三架直升機在無際的天空低鳴盤旋。行政院、慈濟、軍方與各路民間志工組織則在站前招集人群,呼喊、指揮、分流,現場一片繁忙而混亂。

之所以投入這場行動,不僅因為求學時對花蓮產生的深厚情感,更是因為親眼看見部落社會長期處於多重邊緣的位置,在災難面前顯得格外脆弱。同時,我的親朋好友都早已投入在這場復原行動當中。像是,我的朋友W負責製作線上地圖,提供來到災區的志工關於廁所、物資站、重點區域的相關資訊。前輩H在光復糖廠負責整理物資,進行造冊與分配。至於我的學姊 S,更肩負起指揮官的角色,統籌現場的調度安排。而我今日的任務,便是成為她的助手。

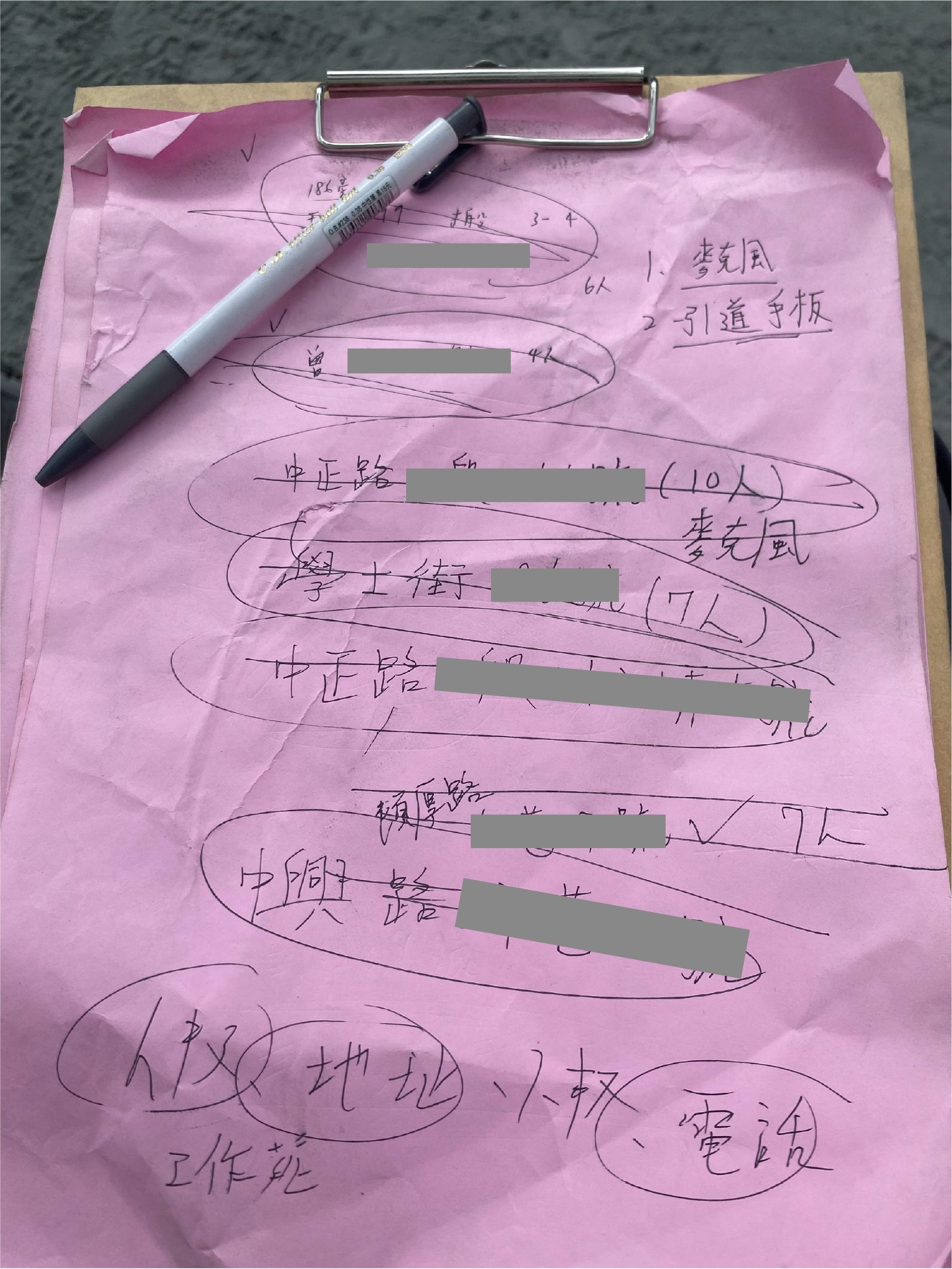

面對如此眾多的義工,我與S在志工集合點,負責組織動員網路報名的志工。我們的任務是組織素不認識的志工們,前往案家的房屋進行清掃、配送便當。我們在災區的中華路建設前線基地,那裡放置著糧食與工具。然而,災區的混亂不堪,訊息流通不順,各個志工組織沒有統合,造成現場人力分佈不平均。因此,我們的目標在於將志工推入更深遠的災區,以此補上迫切的人力缺口。為此,有人專責現勘,四處走訪哪裡需要更多的人力。經過調查,我們發現大同村一帶的中學街、學士街、頓厚路,以及靠近佛祖街的林田幹線需要大量人力。於是,我們投入眾多的志工前往這些地區,試圖補足災區的人力缺口。

我手中的紙板上密密麻麻,記錄著一戶戶的地址、組長名稱、電話號碼、動員人數。有些地址旁寫著「嚴重」,有些人數一改再改,原本派出十三人,後來改成二十三人,旁邊還寫著急需便當。還有很多箭頭交錯其中,意指該單位志工移動至其他區域。之所以依賴如此繁複的紙本紀錄,原因是災區的網路不穩,加上不時肆掠的風飛沙與沒有遮擋的戶外環境,使仰賴線上的電腦系統無法發揮作用。因此我們可以這樣說,災區的(部分)運作秩序都彙集在這小小的紙板上面。

作為指揮官的角色,在這個位置上,我們常常面臨情緒的起伏。無論是為了確保大家的安全,或是維持資訊的即時流通,都需要承擔巨大的壓力。而一旦踏入災區,現場的混亂更會放大個人的情緒反應,使人更容易陷入焦慮不安當中。

在指揮志工的過程中,我也遇見很多有趣的事情。例如,有五個男性想要一睹李多慧的風采,因此詢問我哪裡可以找到李多慧,把災區當作追星現場。還有S分享,一個怪手司機想要喝保利達B,但這個充滿泥濘的災區根本無處可尋。出乎意料的是,我們的志工乎然間在厚厚的泥土挖出一手啤酒,司機大哥二話不說就撿起來喝了。還有看見一家五口出來當志工,小小孩拿著花園鏟與沙灘桶跟隨其後,令我記憶猶新。

然而,最令我印象深刻的,莫過於那場誤報的洪水警報。那時候,我和S在集合點確認災民的需求,忽然間大量的車流向南竄動,伴隨著急促的警報聲。奔跑的民眾驚慌地大喊著:「水來了,趕快跑,趕快跑」。我腦中一片空白,不敢置信如此晴朗的天氣,堰塞湖居然再次溢流。我和S隨即配合國軍的指示,來到光復車站避難。我們兩個不斷在群組確認各個志工的狀況,甚至是一一打電話給大家,但沒有人接起這通確認的電話。也許是大家在逃難,或者災區網路擁塞,我們不得而知。恐懼、著急的情緒頓時一擁而上,腦海瞬間充斥新聞所播放的災難畫面。屋頂上的災民大喊著:「快上來,那裡太低了」,有些民眾在階梯拍攝,試圖想要捕捉洪水到臨的瞬間。混亂、窒息的感覺,讓身體好難做出判斷,只能緊跟著國軍來到相對安全的避難點。

事後才得知,那並非洪水,而是分流失敗所引發的誤報。但直到警報解除,我都無法擺脫剛剛宛如世界末日般的窒息感。就在那一瞬間,我深刻體會到,在這片災區裡,死亡隨時降臨在我們的眼前。後來,有志工提及,儘管警報解除,依然有災民不肯走下樓。可見那份恐懼是銘刻在身體之中, 一道難以抹去的陰影。

▎後記

結束一整天的任務後,我們一行人回到花蓮市的據點,彼此分享著當日的心得。其中 W 顯得格外內耗,他不斷思索:「身為志工,真的能幫上什麼忙嗎?」

這時,一位有多年倡議經驗的前輩F開口了。他認為,於在災區服務,必須承認某種程度上是在滿足自身的自我實現、獵奇心,但我們同時也在學習所謂的防災經驗,乃至於以後面對戰爭的準備。災區沒有一套固定的 SOP,一切只能依靠臨場經驗與隨機應變。而這些一次次的經驗累積,會幫助我們找到自己在行動中的「戰鬥位置」。因此,救災或許在某種意義上是為了滿足自我,但不可忽視的是,我們從中獲得的能力最終也能用來幫助他人,或許有天能轉化成為未來社會的防災韌性。

投書日期/2025.10.03

作者及介紹/王堉嘉 YOGA

自小與阿公阿嬤住在鬧哄哄的夜市與鐵支路附近,是嘟好燒和蒜味肉羹的重度愛好者。興趣是搭客運的時候,聽雪隧廣播在講什麼。現在經常往返新竹與宜蘭,可謂是「風雨交嘉」。

攝影/王堉嘉、林韋翰

投書審查/ 清檸編輯部

#光復鄉 #洪災 #鏟子超人 #樺加沙颱風 #馬太鞍堰塞湖