月亮穿透我的心——蕭筑方個展

▎前言

2024年10月下旬到11月上旬,經過綜二館展廳的清大人,或許記得敞亮的展場內,掛著一幅幅簡樸可愛的畫作,有點像國小生在作業簿上的信筆塗鴉,用少少的線條、色塊紀錄生活小事,它們是當代藝術家蕭筑方的作品。

在這篇報導中,清檸記者特別採訪了蕭筑方本人,請她分享創作風格的脈絡和關心的題材。蕭筑方頂著奈良美智蘑菇頭,穿著寬鬆的短袖長褲,談話間不時夾雜著小幽默,一如畫作裡常常出現的詼諧輕鬆。

▎原來亂畫也可以啊

採訪時,蕭筑方喝了一杯冰美式,她把吸管套子捲壽司般捲成一根小圓柱,然後問:「這可以是藝術嗎?」

什麼是「藝術」呢?寫實描繪眼前的靜物算是一種藝術嗎?路邊變電箱表面的圖畫算是藝術嗎?廁所門板上的塗鴉是藝術嗎?⋯⋯許多當代藝術家不斷突破藝術的定義和範圍,似乎什麼都有可能是藝術了,不過真正在歷史上留名、在市場裡闖蕩的藝術家卻少之又少。這個大哉問從蕭筑方二十年前就讀竹師美教系時便困惑著,創作變成一個霧煞煞的詞,她不知道自己該怎麼畫?要畫什麼?

有一天她回到家,看到唸幼稚園的弟弟在筆記本上隨意塗鴉,畫彼此碰撞廝殺的戰鬥陀螺,幾條簡單的線就表現出陀螺轉動的速度感,她問自己:「這樣『亂畫』可以是藝術嗎?」她不確定,所以也學弟弟草草畫了些平凡的小東西,拿給指導教授謝鴻均(1961~)看,沒想到教授竟然說:「欸!好棒哦!」並鼓勵她繼續以這個方法創作下去。「我很驚訝很開心地發現原來亂畫也可以啊!那麼像垃圾的東西還可以是『藝術』耶!」蕭筑方回憶,從那刻起,她以弟弟為師,興奮地開啟她的「亂畫」生涯。

有些人會覺得「亂畫」太隨便了,不過其實「亂畫」背後有一種從心所欲的自由。當我們還是小孩子時,萬事萬物還沒被貼上社會的標籤、還沒擔負固定的邏輯和意義,反而能容納千奇百怪的想像。對蕭筑方來說,生命太沈重、太壓抑了,亂畫就像用小孩子的眼睛觀看世界,一切不再那麼嚴肅,帶點詼諧,帶點無厘頭,舉重若輕。

▎穿梭生活光暈中的小刺點

布展當晚,蕭筑方看到今年的超級月亮,她對月亮有特別的情感:「月亮從古代就存在了,每天的形狀都不一樣。我看月亮時會想很多事,以前的事、現在的事、未來的事。」

月亮打破時空的侷限,古今中外的人們對同一顆月亮產生恆河沙數的情感和故事,比如文學家蘇東坡體悟到:「人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。」錄像藝術家白南準(1932~2006)覺得:「月亮是最古早的電視。」音樂家坂本龍一(1952~2023)想著:「我還能再看到幾次滿月?」(註一)⋯⋯我們主動為月亮罩上一層濾鏡,感動於自己的感動,悲傷於自己的悲傷。

蕭筑方將展覽取作「月亮穿透我的心」,其實「月亮」只是一個最具普遍性的寄託,一個最容易引起共鳴的代名詞,我們不妨將「月亮」換成任何日常瑣事,它們像一根根無形小刺,可以穿透自己的內心,挑起某些情緒與記憶。她提到自己的創作「想要表現一、兩秒發生的事,很直接、很簡短,畫很多,像亂槍打鳥,之後就把那幾槍『打中我心』的拿出來展。」

因而,她的作品沒有史詩般的氣勢,沒有迂迴複雜的布局,她畫曠夫無奈的相親照,畫一張氣到像椪柑的臉,畫新冠疫情期間緩緩呼出的一口氣⋯⋯這些作品似乎在告訴我們:人生或許沒有想像中的充滿大起大落大喜大悲,而是由一連串小事件拼湊縫補而成,借用作家黃麗群的說法:「我們常以為是各種龐大的事件與轉折將人改寫成這個或那個樣子,要到很後來才會明白,其實那些太容易被略過好像無意義的一瞬畫面、一眼銘記,一步一步推到了今日地步。」(註二)蕭筑方藉由敏銳微觀日常、捕捉紀錄那些包圍自我意識的小刺點,來貼近生活的真實。

▎一個人的聯展

這次蕭筑方展出的作品裡,有的是二十年前大學期間畫的,有的是十幾年前在巴西駐村畫的,有的是前幾年疫情肆虐時畫的⋯⋯當它們並置起來,往往有種「不是同一個人畫的」錯覺,因為藝術家在不一樣的生命階段會有不一樣的好惡、經驗與體悟,使得創作上也會有不一樣的內容與風格。如果單純從蕭筑方的表現手法上觀察,可以大致分析出三種樣貌:

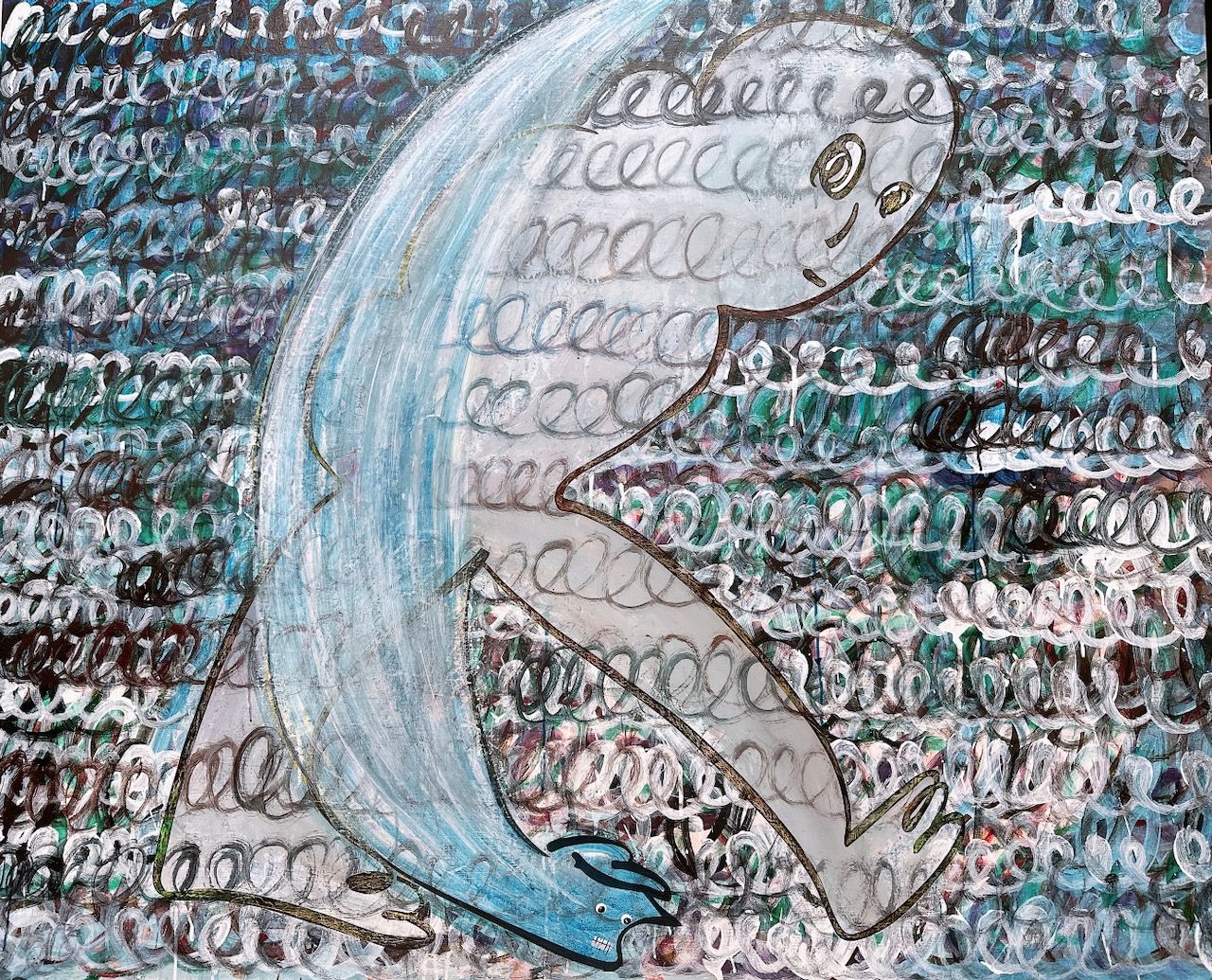

第一個樣貌是她在大學時期受到美國藝術家尚-米榭・巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat, 1960~1988)影響,使用大量粗獷狂暴的筆觸線條以及厚薄不勻的肌理質感,營造生猛萬鈞的張力。

第二個樣貌是化繁為簡,她把畫面中「多餘的」筆觸、漸層、空間感去掉,剩下俐落的輪廓線和平塗的色塊。

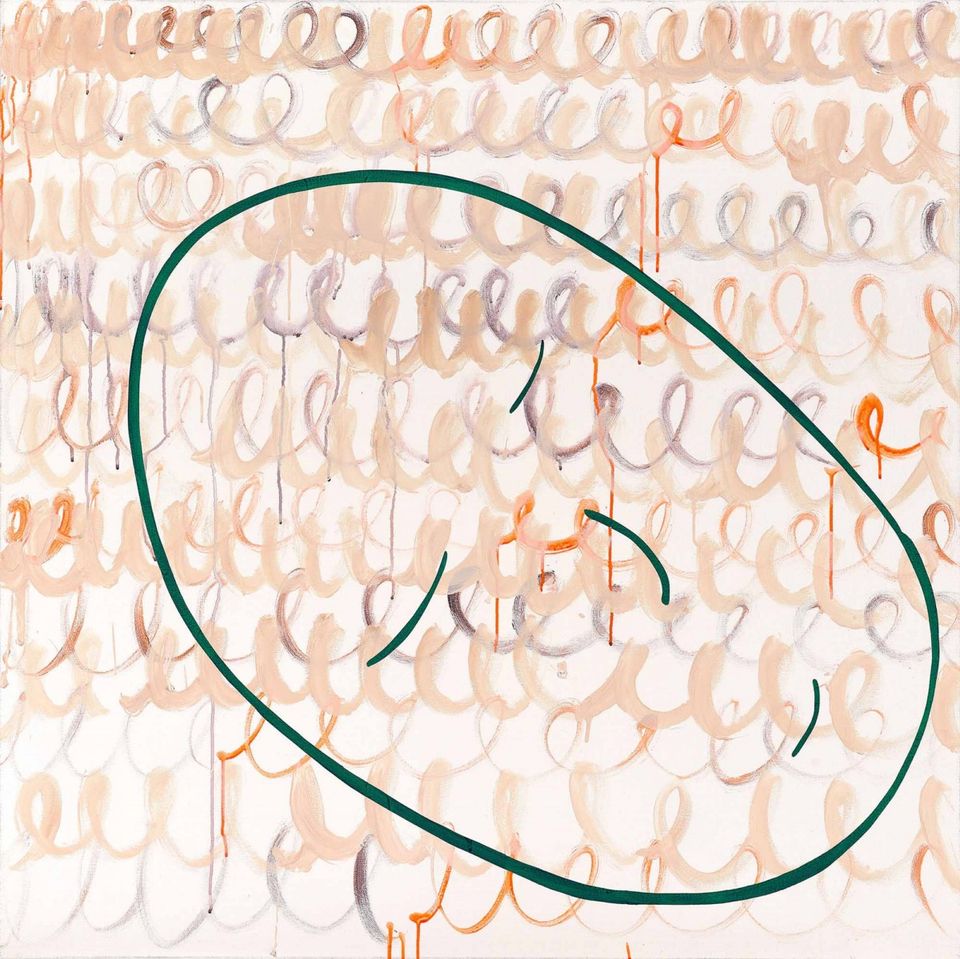

不過,當她簡化到極致時,感覺自己好像走到一條死路的盡頭了,不知道該如何發展下去?於是她停止用減法思考,希望在畫面中重新加入一些筆觸和動態。她去學習陶藝,感受雙手在陶土上模塑層次的觸覺;她到文具店裡賣筆的地方,觀看試寫紙上各種顏色粗細的筆跡,之後,她將這些體會移植到繪畫裡頭,慢慢發展出第三個樣貌:一層層從左到右持續滾動如電話線般的圈圈筆觸。這種筆觸的顏色相互交織,使得畫面十分熱鬧豐富;它們遠看宛如一行行寫個不停的文字,如藝術家在無止無盡絮絮叨叨。

因此,這個展覽雖然是「個展」,但也像是由不同階段的蕭筑方一同策畫的「聯展」,她一直在思考、嘗試怎麼從原本的創作中延異出新的樣貌。

▎結語

採訪當天,剛好是展覽的最後一日,天空霧濛濛的,蕭筑方行經一件件展品,它們隔天就要撤走了。她好奇什麼樣的清大生會來看展覽,但並不在意他們用什麼角度詮釋這些作品,她說:「有時我去看展覽時也是隨便看看而已,會留下的會留下,不會留下的不會留下。我希望大家把它們當成T-shirt的圖案來輕鬆挑選就好,不用想太多。」這個展覽沒有固定的動線,作品也沒有按照年代排序,觀眾可以自在地瀏覽,或許,其中幾件作品可以「穿透觀眾的心」,引起共鳴。

註一:坂本龍一,《我還能再看到幾次滿月》〈與癌共生〉,(臺北:麥田,2023),頁9。此段話源自保羅・鮑爾斯(Paul Bowles, 1910~1999)長篇小說《遮蔽的天空》(The Sheltering Sky, 1949)中的句子。

註二:黃麗群,《感覺有點奢侈的事》〈細節裡不只有鬼〉,(臺北:九歌,2014),頁187。

參考書籍:《Hi!你好!—蕭筑方個展》展覽專輯,(臺北:臺北市立美術館,2022)。

記者/潘羽鍚

攝影/蕭筑方提供、魏欣平、潘羽鍚

編輯/魏欣平