一杯咖啡看選課:清大生選課心態調查

▎前言

「這門課會當嗎?」、「給分甜不甜?」、「Loading重不重?」每到選課季,類似的討論時不時會出現在學生的談話中。在選課自由度高的大學校園中,學生的課表安排不僅反映其個人興趣與能力,也受到評分標準、課程評價以及未來規劃等多重因素影響。

然而,當學生與教師對課程的評價常侷限於「好不好過」、「會不會當」等標籤,難以捕捉學生真實的修課情形。面對這樣的問題,清華大學校務研究中心試圖跳脫傳統分類邏輯,藉由學生的修課反饋,建立出一套新的分類方式——「咖啡選課法」。

正如同清華大學校長高為元所指出:「要精準制訂校務政策,首先要有如明鏡一般的校務研究中心進行大數據分析。」(註一)基於這樣的理念,清華大學校務研究中心今年提出「咖啡選課法」,以學術嚴謹度為理論架構,透過機器學習的分群技術,對通識以外的大學部、研究所必修及選修課程進行分類。該研究針對課程的難易度進行分類,最終將其結果統整成「咖啡分類法」,也就是將專業課程分為四大類型,包括:需要高度投入的濃縮咖啡型、難度較高的美式咖啡型、得分較高的拿鐵型,以及適合入口的可可拿鐵型課程。此分類法協助學生在選課時更快掌握課程風格,也提供教學場域一套新的課程觀察視角。

本文除了介紹此制度的設計邏輯與推動背景,亦透過問卷調查(註二)與師生訪談,呈現學生在選課時所展現出的策略以及考量。與其僅以修課成績來衡量一門課的價值,本文希望從學生的回應中,看見更多選課背後的思維與真實經驗,進一步描繪出當今清大學生的修課樣貌。

▎一杯課的濃淡:看懂咖啡選課法

咖啡選課法是一種全新的課程分類方式。過去,教師往往只注意自己授課班級的平均成績分布,甚至擔心是否會被學生貼上「大刀老師」的標籤,而學生則多半將修課重點放在給分是否寬鬆、是否容易取得高分。上述情況可能使得師生對於課程的評價流於表面,忽略了學科本身的內容與學習過程的真實狀態。

根據清大校務研究中心區國良主任的說法,這套制度希望藉由學生實際的學習投入與課堂回饋狀況,重新認識課程的特性與教學樣貌。他指出:「我們想要跳脫過去單靠成績來界定課的想法。」換個角度來看,這門課讓學生花了多少時間?學生真的有吸收進去嗎?也許這些才是更應被納入課程討論的關鍵。

咖啡分類法依據三項主要指標——學生平均投入時間、課程挑戰程度與修課回饋。並將課程分類為四種類型:濃縮咖啡型需高度專注與時間投入;美式咖啡型挑戰較低於濃縮咖啡;拿鐵型學習節奏平穩、課程負擔較低;可可拿鐵型則屬於輕鬆入門型,整體負擔較低。這樣的分類方式,試圖幫助學生預判課程風格,也為教師未來在設計與檢視課程時提供一項參考依據。

在訪談過程中我們發現,雖然制度尚未推廣至應用層面,但已有些學生會去思考課程與分類之間的關聯。正如同校研中心主任分享,有學生表示「會去想自己的課表比較偏向哪種咖啡」。除此之外,主任也向我們分享一個例子:「有些學生在面對某些看似難度不高的課程時,低估課程的負擔,最終反而因投入不足而在學習成效上落後」。他幽默地比喻道:「就像美式咖啡,你大口喝下去,好像沒什麼問題,但沒仔細品嚐,最後可能傷胃。」如此視角的分析,或許在未來可幫助學生及教師更深層去思考學習及教學的成效。

除此之外,研究團隊也曾思考是否將通識課程納入分類體系,但最終決定不予涵蓋。區主任表示,一開始確實有針對通識課做分類,但後來發現通識課若根據他們的分群標準,幾乎都被歸類在同一群,在統計上不存在顯著差異,故最終將其捨棄。

對於咖啡分類法缺乏通識課的遺憾,我們亦訪談通識中心吳俊業主任,針對這種課程分類方式,期盼從教學目的的角度補充了不同看法。吳主任指出,通識課的課程內容多元,每學期開課數量龐大,加上課程設計與修課動機與專業課程截然不同,學生不見得是以取得高分為唯一目標,而是希望透過這類課程進行跨領域探索、拓展視野,甚至尋求自我成長的機會。因此,若僅以課程難度或不及格率等指標評估通識課,恐怕難以掌握學生真實的修課情形。

吳主任也提出一項值得思考的觀點:「與其評估通識課本身的『難易』,或許可以反過來觀察學生選課的『跨域程度』。」舉例來說:一位理工科學生選修藝術人文領域課程,其學習跨度與挑戰性可能更具意義。透過這種方式,可進一步了解不同科系學生的跨域傾向,也為未來的課程規劃提供更多參考。

▎學生眼中的咖啡選課法

在訪談中,我們詢問多位學生對「咖啡選課法」的看法,發現他們對其概念感到新鮮、有趣,並認為它提供了一種更貼近修課現實的描述方式。科管大三的林學生形容:「我覺得這個分類法有點像是幫課程加上個性,讓我們不只是看課名,而是更能理解這門課上起來的感覺。」

有學生進一步指出,相較於傳統課程描述多著重於教學目標或每週進度,「咖啡分類法」強調學生實際修課時的感受,提供了一種能更貼近修課經驗的補充視角。一位人文社會學院學生表示:「比起什麼『三學分、每週兩小時講授』這種描述,我覺得說是『美式』或『拿鐵』其實比較能幫助我理解到底壓力會有多大。」

然而,也有部分學生對這樣的分類提出保留看法。資工系的楊同學就提到:「有些課可能一開始看起來像可可拿鐵,Loading很輕,結果期末爆炸多 project,這樣到底算什麼咖啡?」楊同學認為分類雖有參考價值,但實際體驗仍可能隨老師風格或修課學期而有落差。他進一步表示:「我不確定這種分類能不能完全反映我們系上的課,有時候課程設計變動大,可能會讓分類失真。」

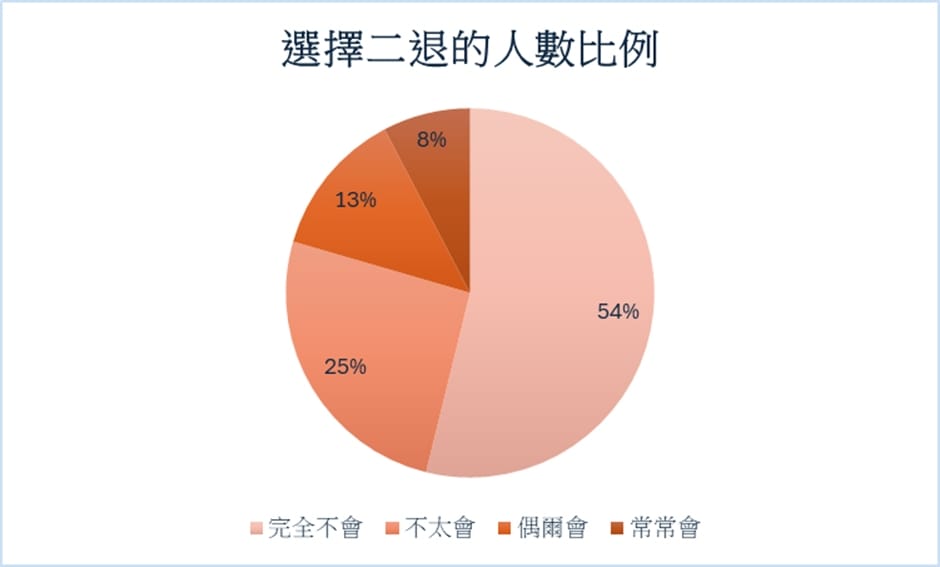

此外,有同學在訪談中指出:「這套選課法似乎沒有考慮到二退的情況。」這樣的質疑點出了分類背後可能會遺漏部分修課同學的經歷。的確,學生會因為時間衝突、課程難度超出預期或其他學業與生活考量而選擇二退,而這些同學的修課經驗自然不會被納入期末的課程回饋,可能無法真實呈現完整的學生修課經驗。

對此,區主任坦言,二退確實是當初沒有納入考量的面向。他也補充說明,由於學生選擇退課的原因非常多元,除了課程難度外,還可能涉及時間安排、修課規劃甚至個人生活變動,因此在統計上較難精確判定退選是否直接與課程特性相關。即便如此,他仍認為這項數據具有參考價值,是未來制度修正時可以進一步思考的方向。

整體而言,學生普遍對咖啡選課法抱持興趣,認為其提供了一種有別於傳統的課程觀察方式;但也有部分聲音指出分類與實際修課情形仍可能存在落差,讓這套方法還有調整的空間。儘管如此,這套分類方式確實可以使學生開始反思自己的選課邏輯與學習節奏,嘗試以更有策略性的方式安排課表——這也讓我們看見,學生在制度下,如何發展出屬於自己的修課策略。

▎在濃淡之間拿捏:學生的修課策略

延續咖啡選課法所提供的課程分類視角,我們進一步觀察學生在實際修課與選課過程中所展現出的策略與考量。

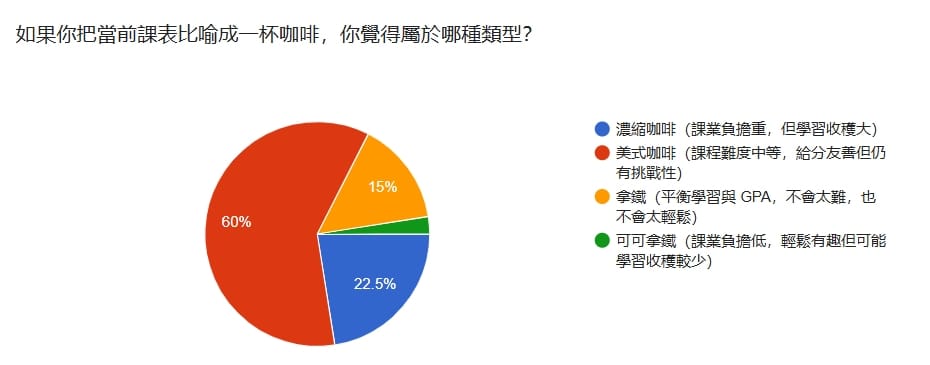

整體而言,「課程成績」是學生選課時最主要的考量。科管院大三的林學生便直白地說:「我選課最怕踩雷,如果能拿好成績、又不會太累,就會先排進來。」這類選擇邏輯也反映在問卷結果上,超過半數的學生表示他們偏好課程強度中等、但能兼顧GPA的選項,也就是分類中所謂的「美式咖啡型」課程。這類課程通常具有適度的學習深度,卻不至於帶來高強度負擔,對於希望在多門課之間平均分配時間與心力的學生而言,是較為適合的選擇。

從問卷的結果來看,多數人選擇難易適中的課程。「也是有學生會喜歡去挑戰高難度的課程!」校研中心主任這一番話顯示,儘管學生重視成績,這並不代表學生一面倒地傾向輕鬆課程,部分學生仍願意投入時間與精力修習高 loading 或是挑戰的課程。一位工學院學生分享:「我不會每學期都排濃縮型課,但如果遇到老師認真、內容紮實的,我會想挑戰看看。」這種願意面對高挑戰課程的態度,也反映在部分必修課的選擇上——當相同課程由不同老師開設,教學風格與要求明顯不同時,仍有不少學生選擇挑戰性較高的課程。這些學生不是一昧的追求穩定成績,也願意兼顧學習成效與自我提升。

另一方面,從圖(三)中可看見,對於學期中途退出課程的「二退」行為,學生整體上表現得相對保守。從問卷結果來看,多數學生即便遇到內容不如預期、負擔超出原先預想的課程,也較少選擇中途退選。資工系的楊同學坦言:「除非真的到要被當了,不然我都會硬修下去,畢竟退選會影響到之後的課表安排。」這樣的回應顯現了學生對於修課完整性的考量。

總體來說,學生在選課時會偏好選擇能兼顧成績的課程,若以咖啡選課法規類,在選修或是通識課上多數學生會優先選擇拿鐵類型的咖啡,而必修課則會傾向濃縮或是美式咖啡等挑戰性較高的課程。以上問卷結果顯示學生會在兼顧成績與自學習成效中間尋求平衡,且從二退比例來看,學生在修課上遇到阻礙時,仍會偏向將課程修完而非退出,也可從中看見學生對於課程連貫性的重視。

▎面向未來,咖啡選課法引起的漣漪

透過這次的問卷調查以及師生訪問,我們認為咖啡選課法若能納入更細緻的學生修課歷程與個別差異,將有機會更全面地描繪出清大學生多元的修課樣貌。不僅可考慮將退選紀錄、跨領域學習行為等納入分析,甚至在未來也有機會將畢業生的回饋納入考量,搭配教學回饋與評量機制,協助教師更深入掌握學生的學習狀況。此外,若能將分類資訊整合進選課系統,提供學生更即時、直覺的參考依據,亦能提升選課決策的品質。

從學生的角度來看,咖啡選課法提供了一個反思自身選課策略的起點。無論是偏好拿鐵型課程以穩健提升成績,抑或勇於挑戰濃縮課程以追求學習深度,我們皆能看見學生在成績、負擔與自我成長之間的權衡與選擇。當制度逐步成熟,學生也有機會在理解課程風格的基礎上,發展出更適合自己修課模式,實踐符合自身節奏與學習目標的學習安排。

而對教師而言,咖啡選課法不只是分類工具,更是一種觀察教學現場的方式。透過分析學生的回饋與投入程度,教師得以重新理解自己課程在學生眼中的樣貌,從中思考課程節奏是否貼近學生的學習步調,教學方式是否需要調整。

咖啡選課法的出現,讓師生開始用一種更貼近經驗的方式描述課程——不再只是從成績曲線來定義一門課,而是回到學生實際的學習感受與投入經驗。這樣的分類,不僅幫助學生更清楚認識自己的選課偏好,也讓教師有機會從新的角度理解教學現場的回饋,開啟一場師生之間關於「怎麼學、怎麼教」的對話。

註一:對話來源

註二:問卷來源

問卷名稱:清大生選課偏好調查。發布日期:2025/04/13

記者/賴育德

圖片/國立清華大學

編輯/鄒凱業

#咖啡選課法 #大學生選課 #修課經驗 #數據分析