清大學生自治現況分析及學生看法

▎前言

學生自治作為大學教育的一部分,其意義在於提升學生的自治能力與校園參與感。根據《大學法》第三十三條規定:「大學應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織,以增進學生在校學習效果及自治能力。」這一法律為學生自治會的設立提供了法源依據,並賦予學生會在學生自治中一定的地位與作用。然而,實際運作中,學生自治組織卻面臨諸多挑戰,包括參與度低、影響力不足等問題,甚至有些大學的學生會面臨解散危機(註一),這種現象的發生令人深思。

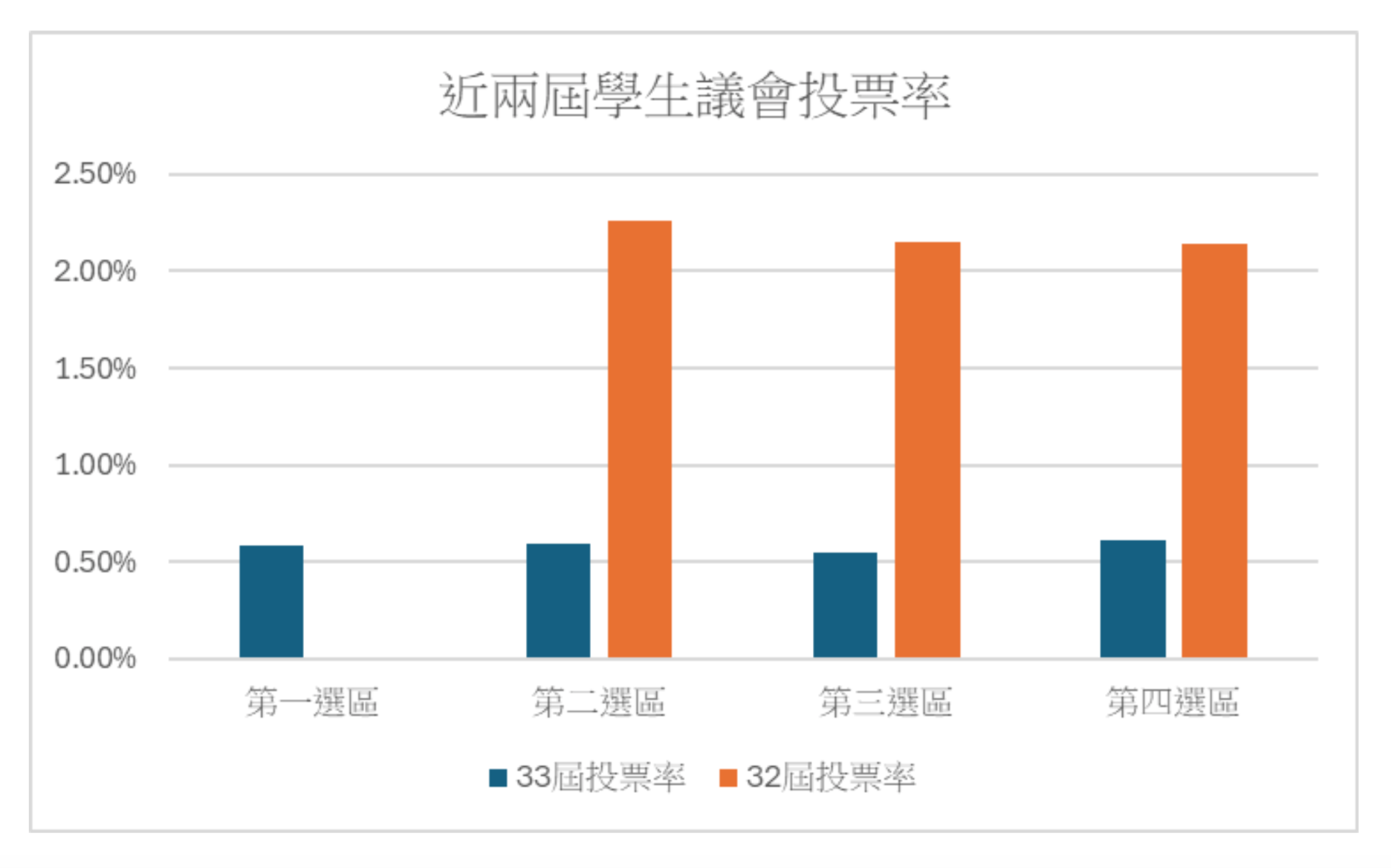

在清華大學中,學生會是全校性的學生自治組織,是一個實施立法、行政、司法等三權分立制公共性組織,旨在為學生提供自我管理與參與校園治理的平台。然而,若我們單看學生會選舉的投票率(圖二),可以在某些層面觀察到學生對於學生自治事務的參與程度。學生自治是否面臨相似的困境?學生對於學生自治的態度又是如何?為了更深入地探討這些問題,本文將結合學生訪談以及問卷調查(問卷名稱:學生自治調查,發布日期:2024.10.02),聚焦於清華學生對學生會及其他自治組織的看法,了解他們對自治組織的認同感、參與意願及所感知的影響力,並探究可能影響學生參與的原因,於此同時透過訪談,亦希望呈現學生自治的現狀及其所面臨的挑戰,並針對學生的需求與期待,提出學生自治的未來展望。

▎自治的基石:清華學生會的運行現狀

清華大學的學生自治組織學生會,在學生自治中,扮演著舉足輕重的角色。自改為內閣制(註二)以來,學生會設有立法、行政和司法三個部門,實行三權分立制度,確保決策過程中的合作以及制衡。與多數大學仍採取較為傳統的學生議會制不同,清華的內閣制學生會運行模式更趨近於政府體制,由行政部門主導政策執行,立法部門具有問政權、覆議權、監察權等權力,而司法部門則負責行使學生會內的審判權及各級法律之解釋權,藉由三個部門的合作以及制衡,落實學生自治的精神。學生會的主要職責包括代表學生發聲、監督校務事務,以及針對校內的政策提出建議與反映。

然而,作為學生與校方之間的橋樑,學生會與校方的互動實際上面臨許多挑戰。曾經擔任過學生議員以及議長的王同學說道:「倘若校方僅將學生視為過客,然後不把學生的聲音納入考慮的話,高校治理將會越來越糟糕。」這裡的「過客」一詞,讓人聯想到前校長劉兆玄先生曾在回應學生直選校長的提案時說道:「哪有一個國家每年更換四分之一的人民?」(註三)這一觀點凸顯了學生在校園治理中的暫時性和流動性,可能使校方對學生意見的重視程度有所保留。

除此之外,王同學亦提及:「有可能在特定議題,即便我們參考了法規以及各專家的意見,但在會議上,校方也不見得會買單。」上述的情況凸顯了學生會在與校方溝通時所面臨的阻礙,王同學認為:「這關乎到校方認為『誰』適合去參與高校治理的活動。」有鑑於校方可能認為學生代表的專業性不足,即便學生會針對議題提出建議,校方仍可能基於自身的既有決策框架做出選擇,從而限制學生意見的實質影響。例如,某些會議中校方對於學生參與的提案,常以缺乏可行性或專業分析為由駁回,進一步削弱了學生會在校園治理中的參與度。

除了學生自治與校方之間的溝通困境,學生對於自治組織所舉辦活動的參與程度,也影響著學生自治的運作,因為它象徵的是學生聲音代表性,假如一個議題,未受到學生的關注或討論,校方可能會忽視該議題的迫切性或重要性,但事實上,有許多議題都關乎著學生的學權。

另一方面,現任學生議長李同學,認為不應該單從學生參與的「量」來定義學生自治,而該重視學生自治的「質」。針對校務議題的活動,採取人數相對較少、面對面溝通的形式,儘管人數有限,但參與同學普遍表現得非常熱絡,對議題的關注與投入程度較高,這樣的深度溝通有助於提升議題的討論品質。

▎學生自治的「局外人」?清大學生眼中的學生自治

上個段落,我們呈現了一些學生自治組織運行的現狀,接下來,我們將分享一些學生對於學生自治的認識與看法,以及他們對清大學生自治現狀的看法。

「我自己感覺起來不常看見自治組織在校園中,感覺他們與學生有些距離」 物理系的林同學這樣說道。其實在訪談過程中,我們發現這樣的觀點並不少見,許多學生對於學生自治的了解往往停留在表面,認為自治組織的存在感相對薄弱。林同學補充道:「可能因為資訊宣傳不到位,我們很少看到他們的活動宣傳,所以對他們的具體運作不太清楚。」可以發現,這種認知鴻溝或許源於宣傳不足,當學生對自治組織的不了解,便可能降低對學生自治團體的支持,進一步削弱了自治活動的影響力。

物理系的林同學認為:「我覺得學生自治好像是一些特定人群的事,跟普通學生的生活沒有直接關聯」這種「局外人」的觀感,反映了學生自治組織在日常生活中的可見性和參與機會不足。當學生難以感受到自治組織與自己利益的直接聯繫時,自然就缺乏參與的意願。

然而,也有學生認為校園自治的影子其實遍布校園,特教系的林同學認為「其實學生自治的議題有很多是跟我們有關的,只是我們平常不會主動去關心,好比先前的南大校區搬遷座談會,有許多事務都與我們的學權相關的。」林同學的看法點出學生自治的成果往往隱藏在校園運作的日常細節中,這些貢獻雖然重要,但因為缺乏有效地宣傳,導致學生難以感受到自治組織的價值所在。

▎學生自治冷漠現象:清大校園的真實縮影?

關於清大學生對於學生自治的冷漠現象是否真實存在,其實存在著不同的觀點。部分學生確實認為校園內的自治組織缺乏足夠的存在感。「我覺得參與這些活動對我沒有直接的影響。」物理系的林同學坦言。他指出,對於許多學生而言,自治活動的議題大多偏向政策或校務層面,而這些議題可能無法與個人的日常生活產生直接的連結,進而降低了參與的意願。

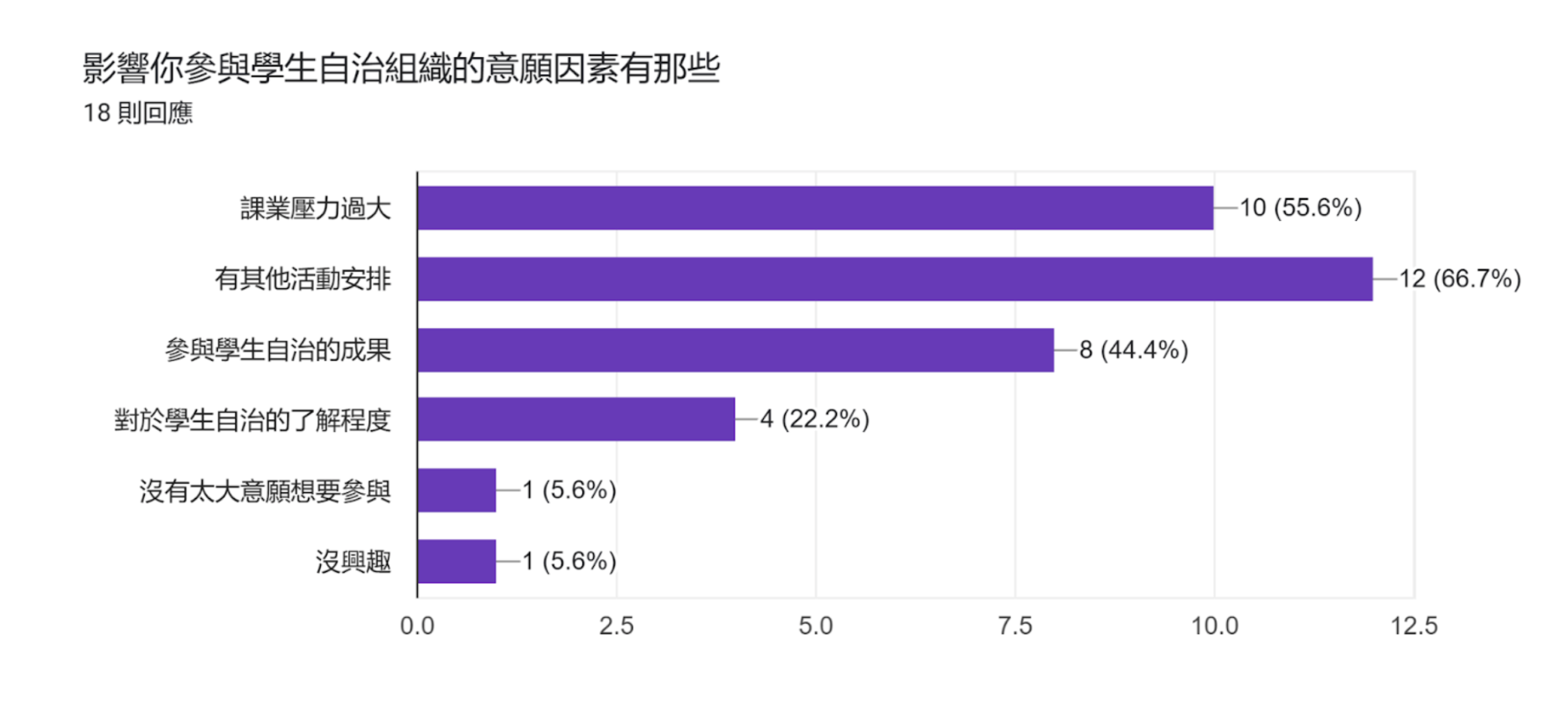

除此之外,根據清檸先前發出去的問卷調查顯示,多數學生認為,課業壓力以及課後活動安排,皆是影響自身參與學生自治活動的原因(圖三)。當學生的生活重心往往被學業和其他私人安排佔據,學生自治活動很難成為優先考量,久而久之就衍伸成為對於學生自治的冷漠。

清檸在訪談學生自治組織的成員時,有兩位成員皆點出參與學生自治組織其實需要投入大量的心力。「在課業與學生會當中取得平衡」這是擔任現任議長李同學所點出參與學生自治組織所面臨的其中一項挑戰,先前擔任過議員的鄭同學也提及:「若要針對特定的校務議題做追蹤,人手可能會不足,Loading可能會過大」。兩位同學的經歷顯示,學生會成員時常面臨著課業以及組織工作的雙重壓力,這樣的壓力或許讓部分同學,對於學生自治活動的參與有所顧忌。

不可否認的是,學生自治活動的參與或許尚未普及。然而,這是否能完全歸類為「冷漠現象」,仍有不同的解讀空間。好比前議長王同學說的:「我認為學生對於學生自治的冷漠是一定存在的,但這並非代表學生對於校園議題的不關心,就像每天都有人在 Dcard 發表對議題的看法,這或許也可以算是學生自治的一環。」他的觀點點出了另一層可能:即便許多學生未直接參與自治組織,仍透過其他非正式的方式關注校園議題。

▎面向未來:清華學生自治的發展

透過這次的問卷調查以及訪問,不管是因為時常承擔沉重的課業壓力抑或是個人多元的活動安排使然,我們發現清華學生自治目前或多或少正面臨冷漠與低參與的問題,而這種冷漠的背後,反映了一種與自治組織之間的距離感。不少學生對於自治組織的運作方式以及它與自身的關聯並不清楚,甚至對其存在感到陌生。這種陌生感可能讓學生不了解學生自治能帶來的影響,甚至會認為自治組織與自己的學業、生活毫無交集。當這種疏離感持續存在時,學生自然難以感受到參與的價值,也不願意投入其中,久而久之形成一種「與我無關」的態度。

在訪談過後,我們發現有許多學生或是自治成員認為首先需要加強自治組織的透明度。自治組織可以透過校園社群平台宣傳自己,讓更多人了解自治在背後的運作的成果。除此之外,也有部分自治組織成員認為可以結合特定議題舉辦相關活動,藉由時事所帶來的關注,喚起學生對於校園議題的重視,進而激發他們的參與熱情,讓學生自治不再是少數人專屬的事,而是每個學生都能夠關心並參與的共同體驗。

展望未來,學生自治組織的存在不僅僅是為了滿足法規需求,它應該成為一個真正代表學生聲音的機構。當學生自治不再只是形式上的組織,而是能夠實質性地反映學生的需求與意見並帶動學生對於議題的參與,便能夠真正承擔起為學生爭取利益、促進學校發展的責任。只有讓學生真正參與其中,才能讓學生自治真正成為推動校園進步的動力。

註一:參考以下資料:

註二:

第三十屆修訂學生會章程(網址:https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mVahJb9YpciXuVkTvosBmjuqWDhEUJfE),從第三十一屆起學生會組織架構為內閣制,學生議會設置「行政中心」,經由學生議員互選出行政中心執行長來取代過往學生會長的職務,做為行政部門的最高首長。同時,本會的對外代表人稱為主席,由立法部門之議長兼任,其對外決策須經由學生議會授權。

註三:出自於朱慧芳 et al(2011)。《話說清華》。清華大學出版社。頁78。

記者/賴育德

圖片/國立清華大學招生策略中心、國立清華大學學生議會、國立清華大學學生會

編輯/鄒凱業

#校園治理#學生自治 #學生參與#學生會