【讀者投書】中國學生參訪團訪清大交流會場內外行動記錄

▎前言

2024年12月馬英九基金會交流活動引發爭議,爭議包含參訪團學生受訪時稱台灣為「中國台北」。4日,交流團前往清華大學。事件前一晚,有學生於交流版(註一)發起集結,學生在交流版交換著各方不同意見,有人認為這是特定系所學生的行動,也有人認為不應該讓有統戰意味的活動入校。

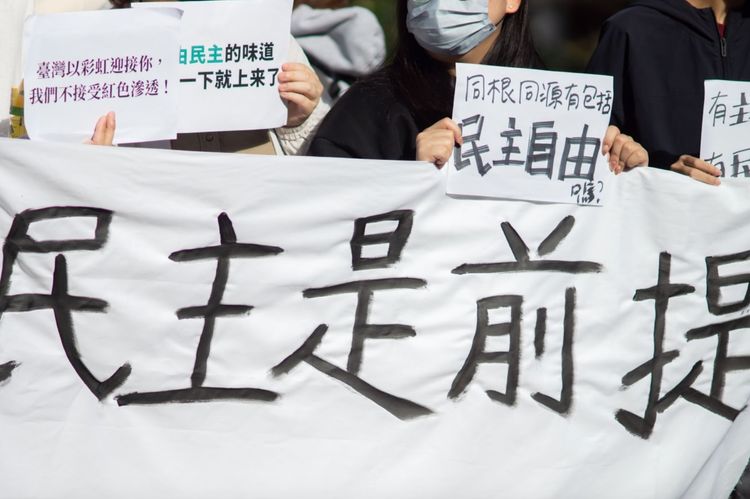

▎校內集結抗議學生 高喊「民主是前提」

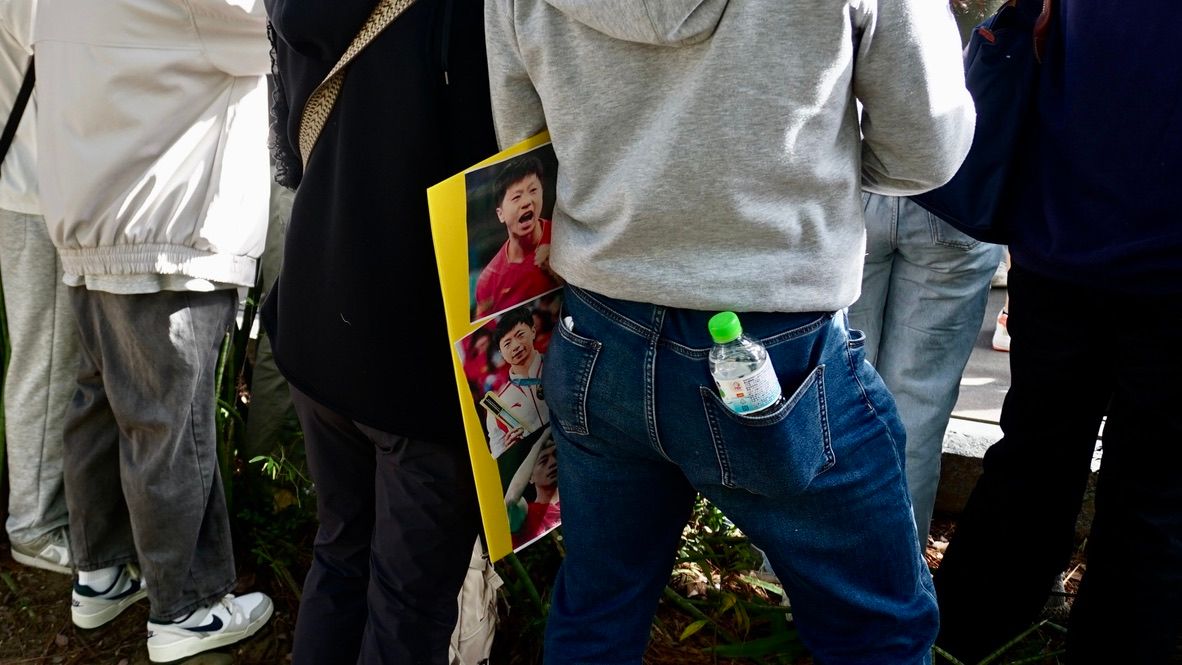

一早,清大小吃部的野台前、交流會場名人堂前的人行道上集結起人潮。前來參與的學生性質多元,馬龍的粉絲帶著大陸國旗在現場守候,另外則一群學生拉起「交流要平等,民主是前提」、「梅有自由,梅有交流」的白布條,對中國訪問團的到來表達抗議。

我們訪問記錄到反對此次交流行動的學生,他提到校方應該事前將活動流程透明化,並正視活動本身具有統戰性質的隱憂。

一個小時過後,參訪團遊覽車駛入校園,學生立即湧上前高喊口號。有學生試圖將中華民國國旗遞給馬英九基金會執行長蕭旭岑,詢問蕭執行長「你的中國是哪個中國」。

目前在清大授課的政治學家小笠原欣幸也現身在抗議現場,他在接受媒採訪時提到,如果要推動兩岸交流,「中共應該停止對台灣的打壓」。

▎活動流程不詳 交流時間侷促

群眾包圍在清大名人堂的交流會場外。會場內,前總統馬英九與現任立法委員翁曉玲來到現場。一位不具名參與學生表示,大家在活動現場的發言中,多強調希望促進青年交流。

此次交流活動報名表單並非開放所有學生自由報名。受訪者提到,自身參與過清大全球事務處承辦的中國交換活動(註二),因此有收到全球事務處傳來這次交流會的報名資訊。參與的學生在行前皆被清大全球移動力組承辦員加入賴群聯繫,行前有說明會議簡單說明交流主題。

受訪學生提及,自己在事前並不清楚活動流程以及交流內容,「我們不知道要交流什麼,只知道被下達避談政治的指令。」

交流現場依照學校分成六桌,各桌有一位老師,以及兩岸學生共七位。馬龍與楊倩另外獨立一桌,並安排運科系學生共同交流。北京清華的師生則另有祭梅行程。受訪同學提到,交流現場上沒有人提到台大與清大的抗爭行動。

關於交流內容,當天話題多圍繞在家鄉美食、就讀科系。活動安排上,他認為時間較多是安排給長官致詞,以及表演欣賞,「感覺學生並不是那麼(像)主角」。

我們詢問場內學生參與動機,以及如何看待本次交流的意涵。他提到,自己作為參與者,可以隱晦猜背後的政治目的,但不清楚實際上會有什麼程度的政治侵害。

▎無所不在的梅貽琦 處處出現的共同體

有趣的是,交流會場的簡報以標楷體寫著「歡迎蒞臨國立清華大學」,蒞臨的學生前方座位標示牌,則印有「北京清華大學」字樣。交流會場上,雙方以「北京清華」、「新竹清華」互稱。在主權的爭議上,雙方以迂迴的方式繞行。

受訪學生提及,出席的戴念華副校長、賀陳弘前校長在交流會上都很感念兩岸清華過往在促進交流上的努力,高為元校長則並未出席此次活動,僅出現在結尾的清華介紹片當中。

此外,「梅貽琦」的符號在名人堂中被巧妙使用。會場上大家提到梅貽琦是「兩岸清華永遠的校長」,也提及了許多在清大畢業去北京任教的教授。試圖模糊政治上的爭議,在主權紛爭之外,塑造共同體意象。如同開場環節時,帶隊的北京清華老師邱勇提到,兩岸本是一家親、文化是共同的根。

名人堂大片透明落地窗外,場外圍繞看熱鬧、想見馬龍的群眾,有人手舉大陸國旗,也有學生高舉著中華民國、台獨旗幟,場上學生聊著「北京清華」、「新竹清華」。各種明說與不能明說的符號,都在會場上、會場外混雜交織。

註一:活動詳情發布在清大交流版,文案在活動之後已經被撤除。

投書日期/2024.12.5

作者及介紹/cuf、wason,喜歡日照的植物。希望用文字記錄曾存在過的事。

投書審查/魏欣平

圖片提供/張晁維、魏欣平

#中國學生參訪團 #梅貽琦