【讀者投書】像我這樣的一個大學生:潘羽鍚個展「溫開水日常」自述

▎前言

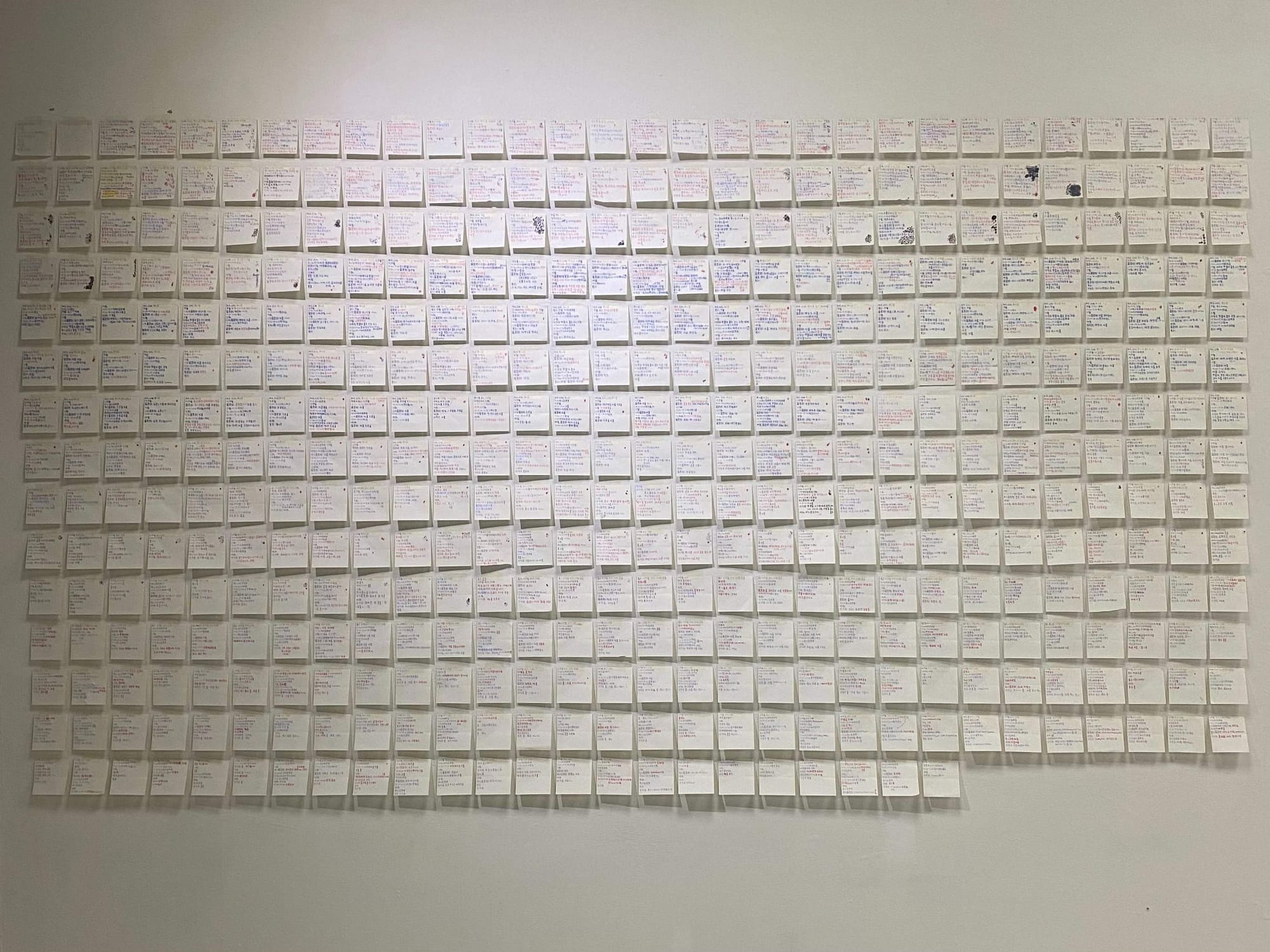

四月初,有個老花眼的婦人到竹師藝術空間2館參觀。她原本以為會看到滿牆的畫作,沒想到舉目所見是很空很暗的展場。她嚇了一跳,以為撤展了,打開日光燈,才發現牆上貼了一排長長的紙條,每張紙條都寫著一天的行程,她不太懂它們有什麼含義?

這是我的個展「溫開水日常」發生的故事。當我聽到她開燈的違規反應時,覺得有點可愛,也可以理解她的困惑。展覽結束後,我寫了一篇短短的文章,希望和好奇的觀眾分享創作的想法;不過,由於藝術沒有標準答案,展品有很多詮釋的可能,我寫的只是其中之一,大家參考參考就歐虧了。

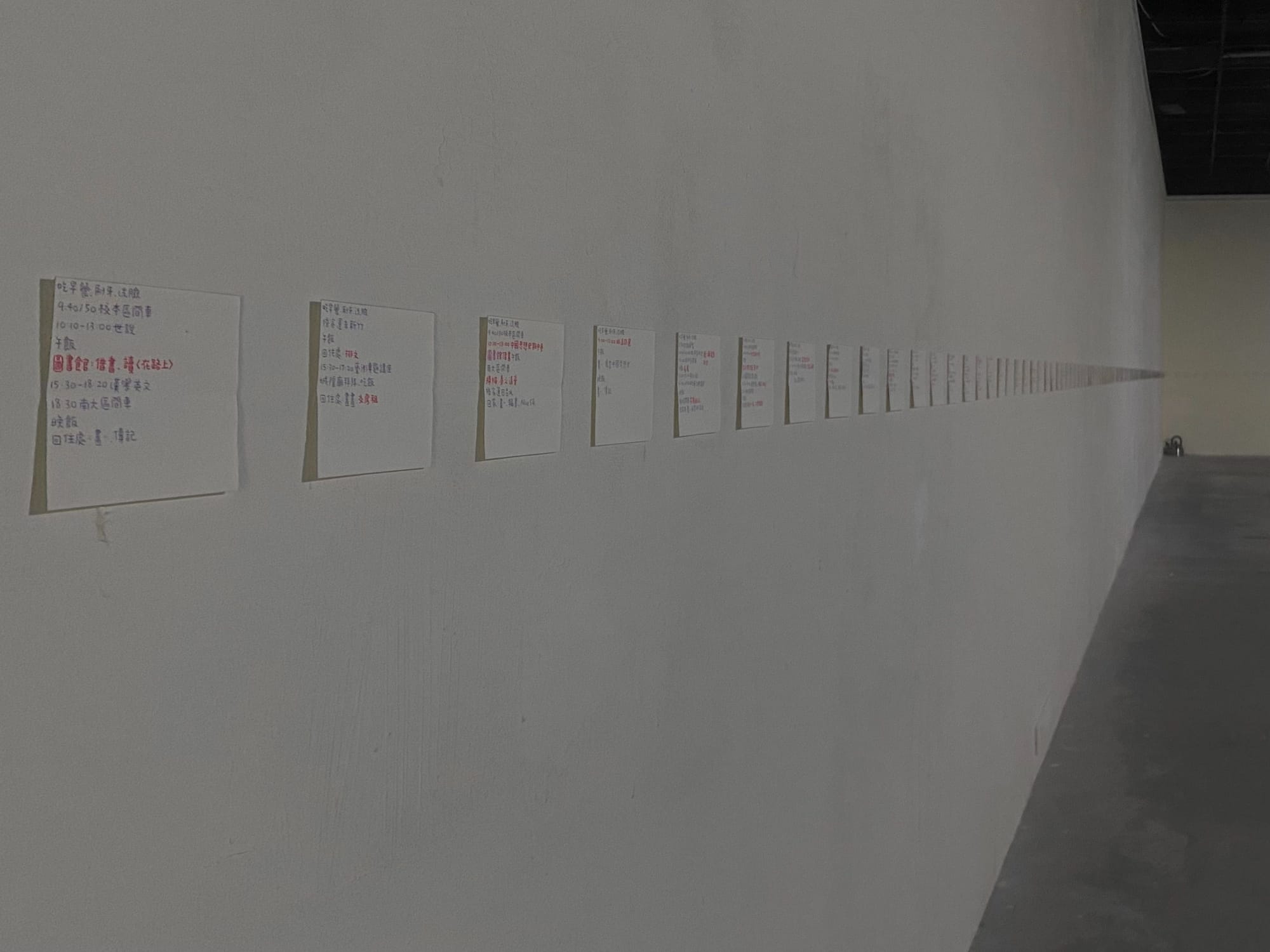

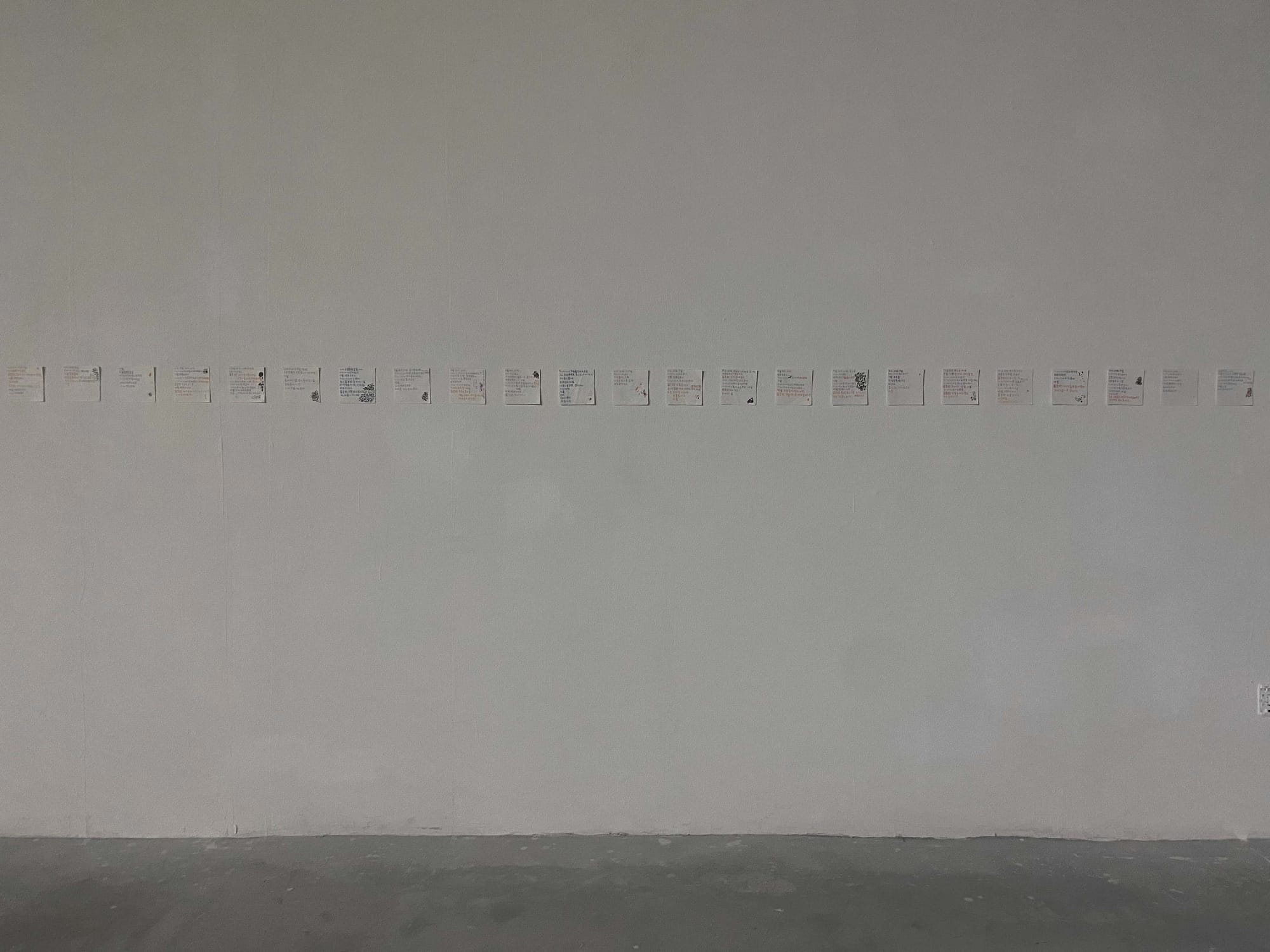

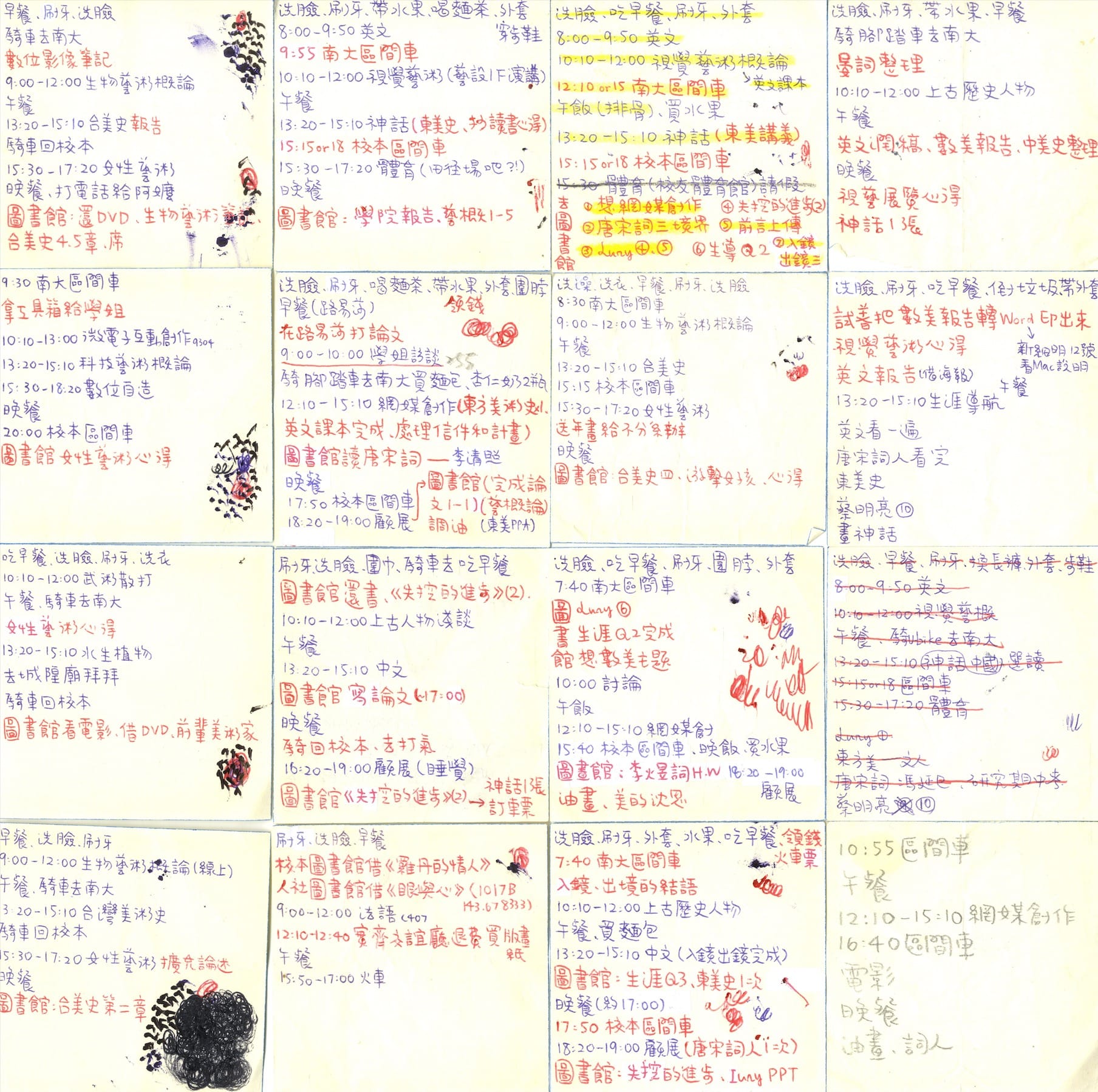

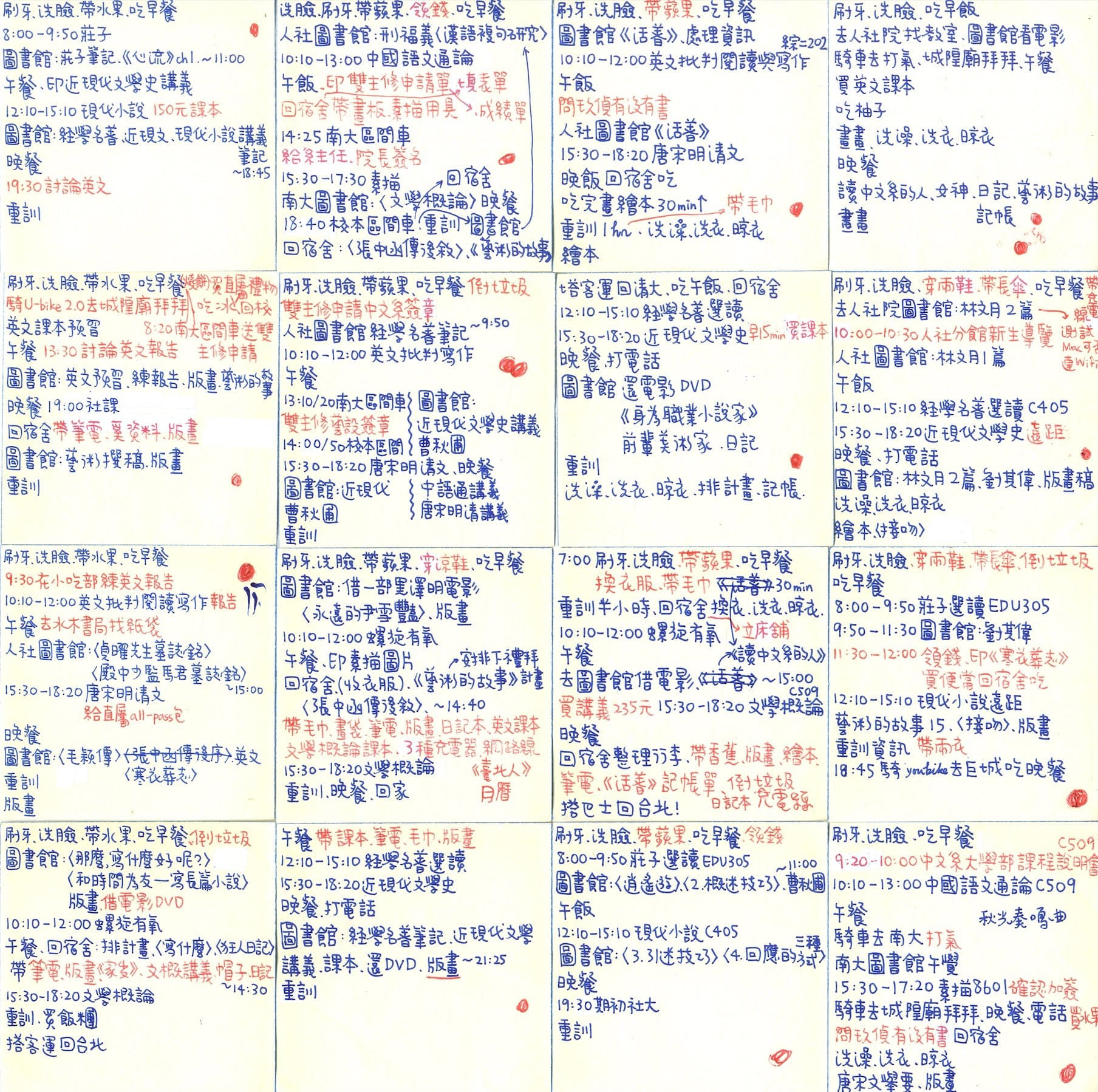

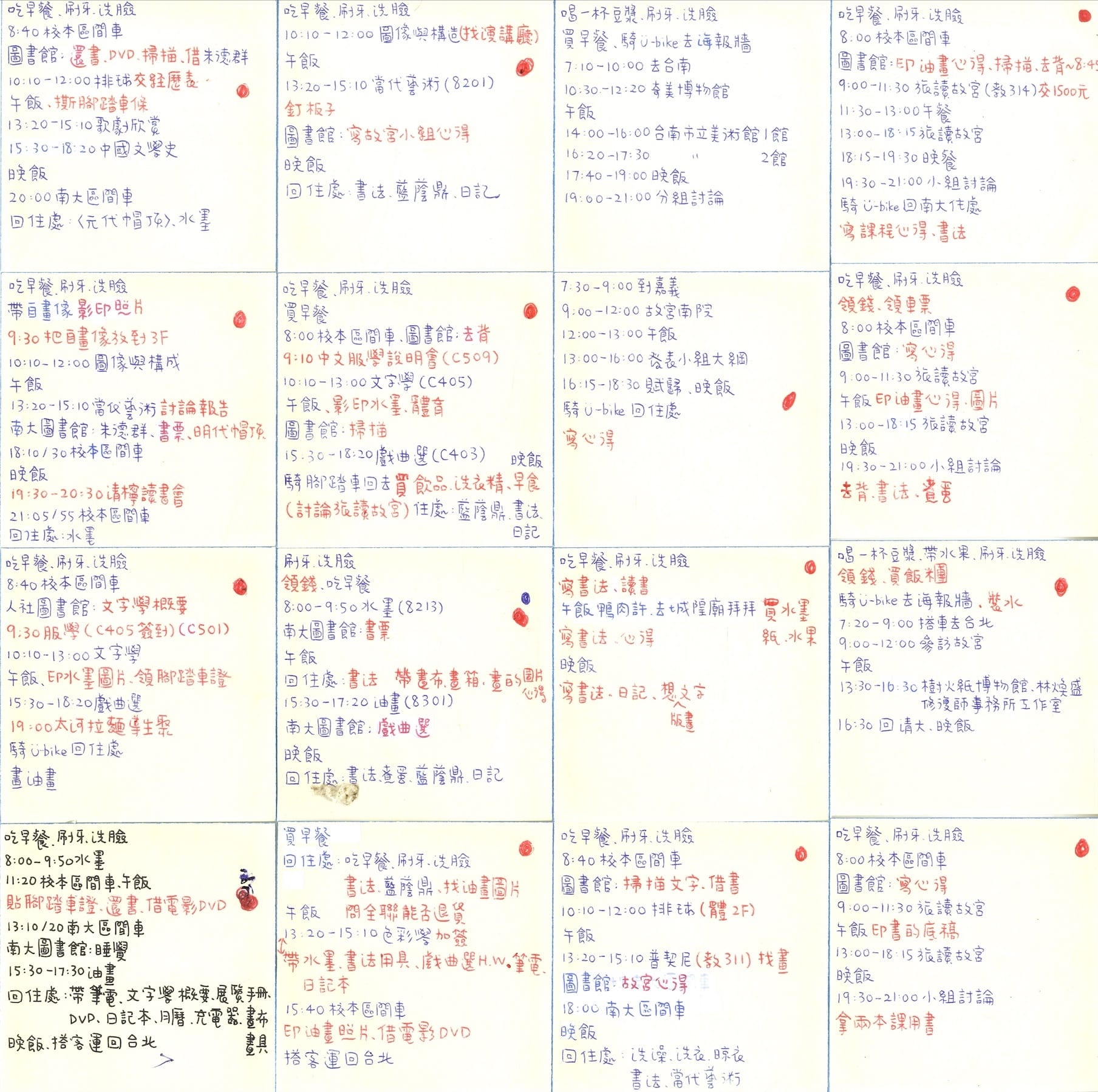

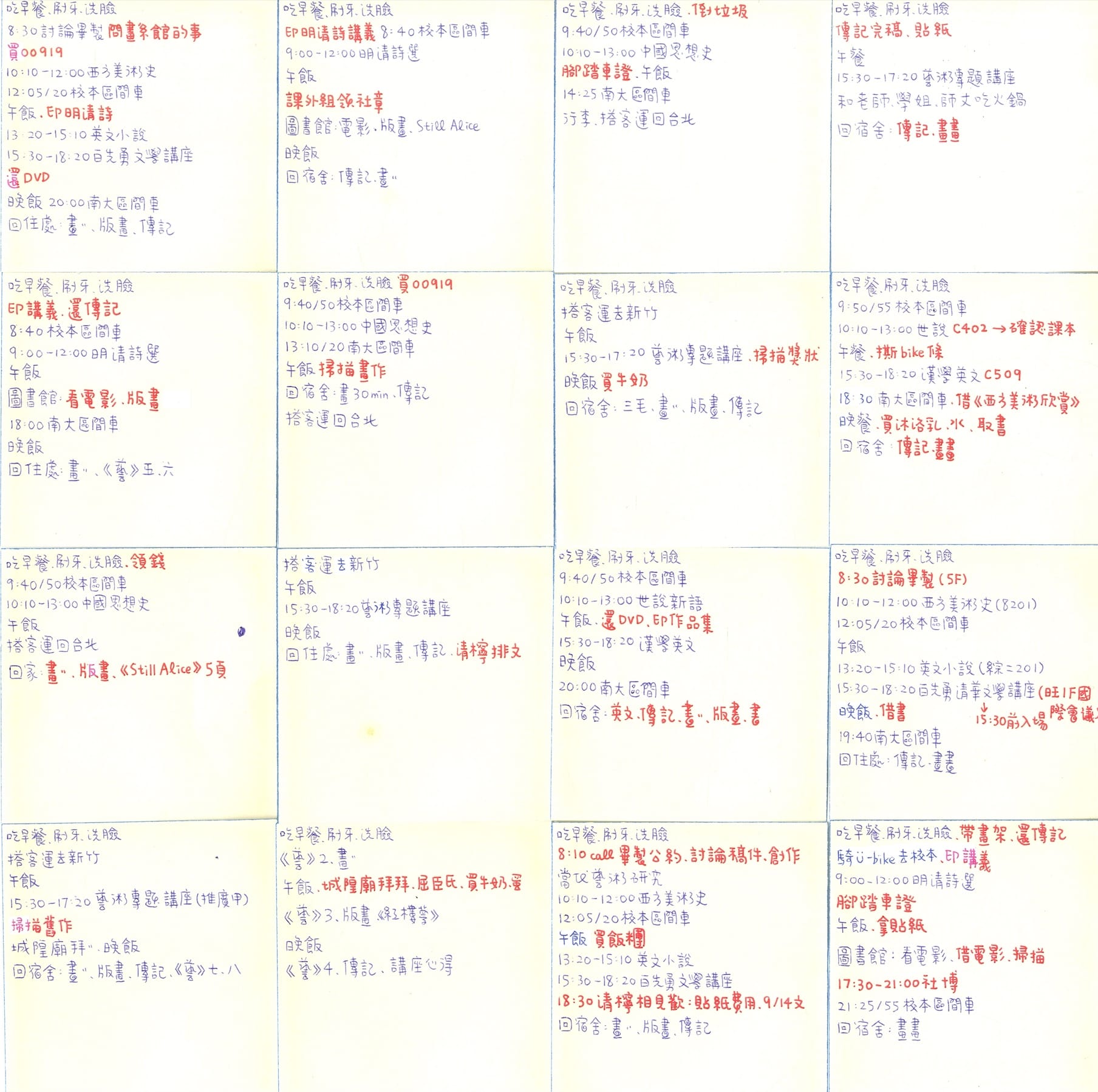

圖一、圖二 紙的白和牆的白相近,在微光下若隱若現。(拍攝/潘羽鍚)

▎冗長的儀式

我習慣在錢包裡放一張小紙條,上面會用藍色和紅色的原子筆條列一天的行程。藍色代表普通的事,紅色代表特別的事。

這個有點怪的習慣是從大一培養的。那時身邊一切都很新鮮也很陌生,我怕自己一不小心就錯過了某件重要的事,於是平日每天晚上會花幾分鐘詳細計畫隔天什麼時候要做什麼。久了,我變得十分依賴它們,如果忘了帶在身上,就像忘了帶手機一樣微微焦慮。

或許這就是J型人吧,希望藉由制定計畫掌控生活。可是當我進一步思考「寫日程紙條」的行為時,發現它是冗長的,一方面身為數位原住民,手寫的速度比打字的速度慢得多;另一方面因為我會列出「不寫也一定記得」的事項,像是吃早餐、刷牙、洗臉。但是,也因為冗長,寫日程紙條變成一種個人的儀式(ritual)。人類學家迪米崔・席加拉塔斯(Dimitris Xygalatas)曾分析:「即使儀式行為與目的有直接的因果關係,它們也經常超越一般對實用目的的預期。洗手二十秒可能已足以維持個人衛生,但一場淨化儀式可能會持續好幾小時。」(註一)

▎處理焦慮的機制

儀式看似一種迷信、無意義的行為,但根據科學研究,儀式有著重要的心理功能。席加拉塔斯指出:「透過提供秩序感及控制感,儀式幫助我們面對日常生活中經常失序、無法控制情況,幫助我們處理焦慮。」(註二)我才意識到寫日程紙條的儀式,很有可能源自生活中種種的壓力與不安,比如怎麼處理龐大的課業壓力?未來可以往哪裡發展?⋯⋯在不知不覺間,我為自己量身打造了一套不變的、重複的、冗贅的手續,為有點忙碌、混亂的日常加上秩序,以此來得到心理的療癒。

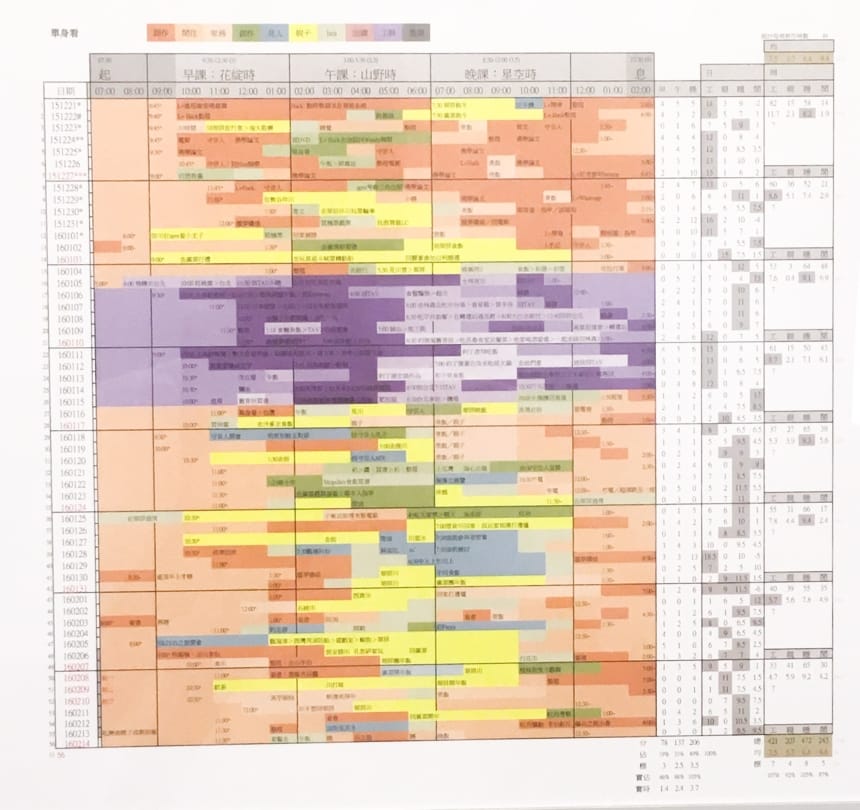

類似的行為,也在香港藝術家白雙全(1977~)的作品《時間、時間表、治療》中出現。他在經歷雨傘運動後,有一段時間感到幻滅、迷失,於是用Excel詳列每日的生活,支撐他度過低潮。他曾說:「這個表很有效果,視覺化我一段時間的狀況,我能觀察到自己。大概經過幾個月的時間,我就沒事了。」(註三)

白雙全的《時間、時間表、治療》使我開始思考:原來時間表也可以成為一件創作啊!那麼我的日程紙條有沒有轉化為藝術的可能呢?

▎另一種自畫像

當一天過完,這些日程紙條就像對完獎槓龜的發票般理應丟掉,可是我還是把它們一張張疊好、保存在抽屜裡,大概是某種囤積癖吧。

如今,小紙條累積了四百多張,快把抽屜塞爆了。有時候把它們拿出來看一看,時間感非常真實、濃烈,不禁覺得「原來活那麼久了啊」「真是老屁股⋯」,同時體會到蒐集這些紙條,就像蒐集小時候掉下來的乳牙,它們在失去原本的實用性後,就變成了代表過去自己某段時光的物件。或許可以說,它們從儀式的載體,慢慢化為觀念性的自畫像吧。

展場中,我將這些紙條一字展開,按照先後順序排列,像很長很長的長卷。觀眾無法一覽無遺,只能沿著牆面局部局部觀看,彷彿搭著船從上游慢慢流向下游,觀眾移動的時間呼應了日程紙條所承載的時間,他們在不變的紙條中發現一個人四年的變化。

▎結語

能在清大校園展出日程紙條非常幸運,因為它們是在這個場域裡誕生的,作品和展場有特別的血緣關係。

我收到不少反饋。有的人會分享自己的生活儀式,有的人覺得每張日程紙條像一首流水帳的短詩,有的人在展場裡感到特別平靜⋯⋯我也聽到懷疑的聲音:這算是藝術嗎?

在上個世紀,就已經有藝術家以生活中的物件和行為當作創作形式了,他們藉由變換原有的情境與視角,使它們成為藝術品。(註四)只是這樣的創作,依然可能不太符合部分觀眾對「藝術」的想像,讓他們覺得被「冒犯」了。不過換個角度想,這也意味著某個慣性被挑戰了、甚至被鬆動了,或許再等一段時間,他們心中「藝術」的疆域可以更寬廣。

註一:迪米崔・席加拉塔斯,謝雯伃譯,《儀式的科學》〈秩序〉,(新北:遠足,2024),頁79。

註二:同註一,頁220。

註三:出自YouTube影片:https://www.youtube.com/watch?v=7WmvShx8ycw&t=163s,2:20~2:53。

註四:威爾・岡波茲,陳怡錚譯,《現代藝術的故事》第17章〈怎樣的觀念藝術算是好作品?〉,(台北:大是,2024)。

投書日期/2025.05.21

作者介紹/潘羽鍚,中文系大四生,「鍚」常常被唸成「錫」,出了版畫小誌《失眠斷片腹稿》還有傳記《新竹藝術家叢書:謝鴻均》等。

投書編輯/清檸新聞小組 魏欣平

#讀者投書 #日程紙條 #儀式 #藝術創作